Animali

Addio a Riù, il gorilla triste che ha commosso l’Italia. La fine in cattività nello zoo di Fasano

Riù, il gorilla dello Zoosafari di Fasano, è morto a 54 anni. Un lungo percorso dalla cattura in Kenya all’isolamento in Italia. La sua morte, nascosta per mesi, solleva polemiche. Mentre gli utenti criticano la gestione della sua vita e della sua scomparsa, lo zoo difende il suo operato, ricordando l’amore e le cure dedicate al loro “Very Important Primate”.

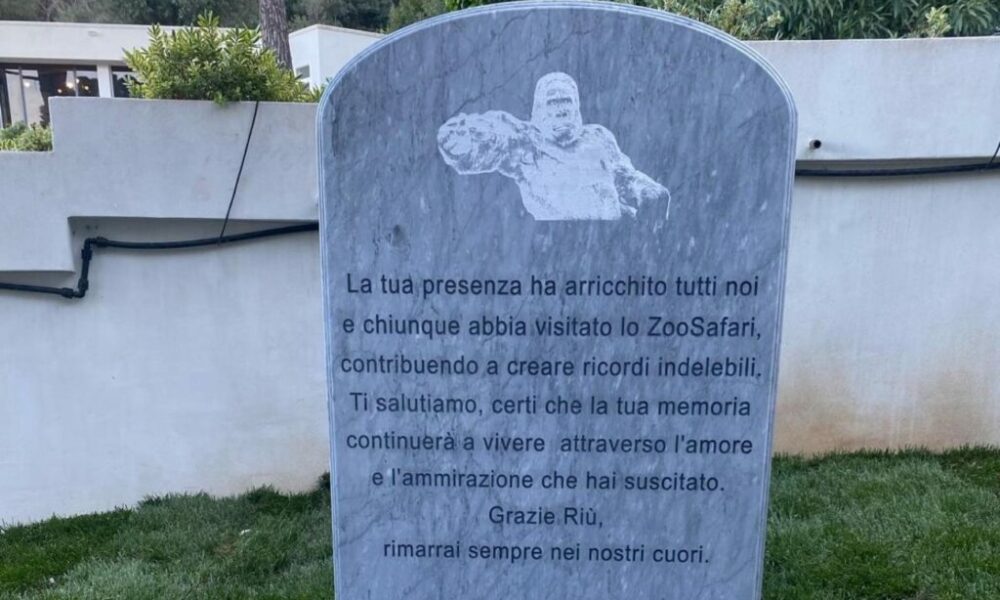

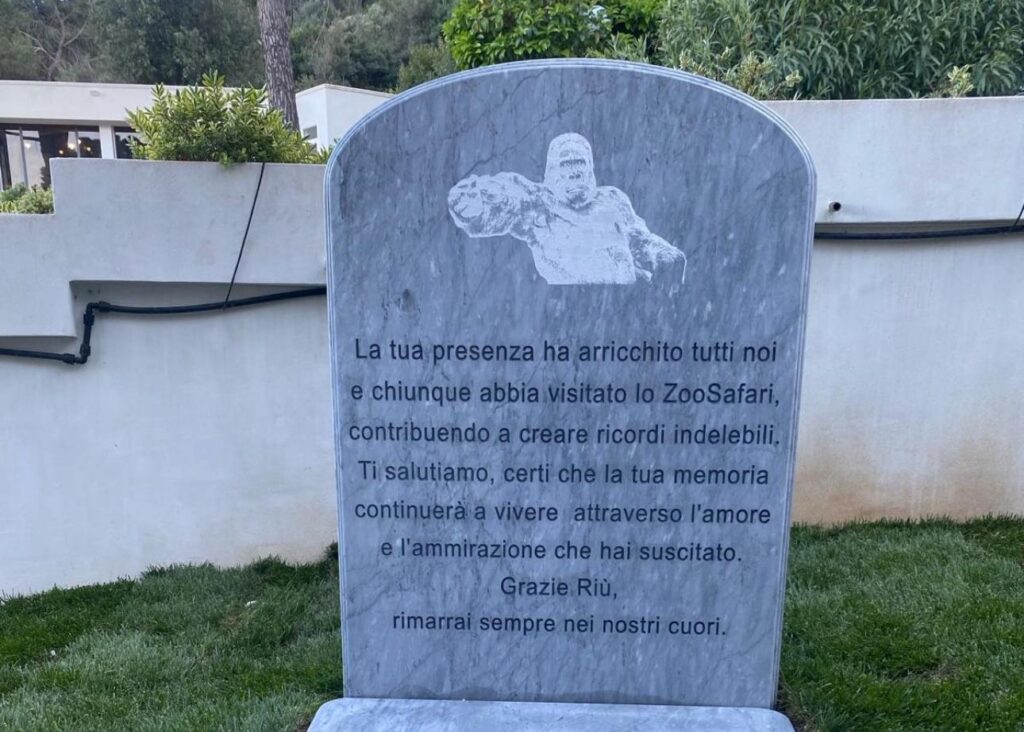

Riù è morto. Il «gorilla triste» dello Zoosafari di Fasano, l’unico esemplare della sua specie in Italia, si è spento a 54 anni. Solo, in un recinto che lo ha visto prigioniero per gran parte della sua vita. Una fine silenziosa, quasi nascosta. Riù è scomparso il 21 gennaio 2024, ma la notizia è stata diffusa solo sei mesi dopo. Scatenando dolore e rabbia tra chi seguiva la sua storia.

La vita di Riù, iniziata tra le foreste del Kenya e trascorsa in cattività, è stata segnata da un’esistenza solitaria. E da un tam tam di accuse contro lo zoo che lo ospitava.

Giuseppe Di Stasi, un utente di LinkedIn, ha espresso tutto il suo sdegno in un post diventato virale. “Riù, prigioniero allo zoo di Fasano, è morto. Unico gorilla prigioniero in Italia, catturato in natura quando era un cucciolo, ha vissuto in isolamento dal 2008, quando suo fratello Pedro è morto. Solo, ma esposto ai visitatori, chiuso in un recinto con alberi e pareti elettrificate affinché non rovinasse la scenografia. E una televisione che lui guardava, rapito, quando scorrevano le immagini della natura selvaggia”. Parole dure che accusano la famiglia De Rocchi, proprietaria dello zoo, di aver tentato di nascondere la morte di Riù per evitare il clamore mediatico.

Il tam tam mediatico non si è fermato qui. Di Stasi ha continuato: “Riù ha aiutato la famiglia De Rocchi ad arricchirsi, prima esibito al circo Medrano, poi allo zoo di Fasano. Ma quando Riù è morto ha tentato di nasconderlo a tutti, come se non fosse mai esistito”. Parole che riflettono un sentimento di profonda ingiustizia. Di una vita vissuta in cattività e di un addio che, per molti, è stato gestito in modo discutibile.

Lo Zoosafari di Fasano, però, ha difeso la propria posizione, ricordando l’amore e la cura con cui Riù è stato seguito fino alla fine. “Il gorilla Riù ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di chi lo ha accudito e amato lungo tutta la sua vita”. Ha dichiarato lo zoo.

“Arrivò a Fasano nel 1994 e non nel 2008 come a volte erroneamente riportato, quindi nel pieno del suo vigore e non ‘perché ormai vecchio ed inutile per i circhi’”. Lo zoo ha raccontato come Riù sia stato accolto in un’area appositamente costruita per lui e per il fratello Pedro, un habitat che negli anni è stato ampliato e migliorato per garantire il massimo benessere possibile.

La solitudine di Riù, secondo lo zoo, non era voluta, ma dettata da decisioni burocratiche e linee guida internazionali che rendevano difficile l’introduzione di altri esemplari. “L’eventuale possibilità di dare a Riù una compagna anziana per reciproca compagnia finalmente cominciava a delinearsi dopo anni, ma è sempre dipesa esclusivamente dalle decisioni del Comitato E.E.P. e non certo dai desideri del nostro Parco,” ha precisato lo zoo, sottolineando come tutte le decisioni siano state prese con il benessere di Riù al centro.

La morte di Riù, dunque, è diventata un simbolo di una battaglia più ampia, quella tra chi sostiene che gli zoo siano necessari per la conservazione delle specie e chi, invece, li vede come prigioni per animali innocenti. Il ricordo di Riù, il «gorilla triste», continuerà a vivere nei cuori di chi ha seguito la sua storia, come un monito sulla complessità e la controversia del rapporto tra uomo e natura.

INSTAGRAM.COM/LACITYMAG

Animali

Leishmaniosi, perché il vaccino è fondamentale per proteggere i cani

Malattia cronica e spesso mortale, la leishmaniosi colpisce sempre più cani anche al Nord. Con l’arrivo del caldo aumenta il rischio. Il vaccino riduce le complicanze, ma va fatto per tempo e accompagnato da altri strumenti di difesa, dai collari ai repellenti.

La leishmaniosi è una malattia infettiva causata da un protozoo, Leishmania infantum, trasmesso ai cani dalla puntura del flebotomo, un piccolo insetto simile a una zanzara ma attivo soprattutto di sera e nelle ore notturne. Non dà prurito né si sente arrivare. Colpisce il sistema immunitario e, se non trattata in tempo, può compromettere fegato, reni, midollo osseo. È una patologia cronica, che non si risolve: si controlla, ma non si guarisce.

Un cane infetto può impiegare mesi prima di manifestare i primi sintomi. Spesso si tratta di segni generici: dimagrimento, apatia, perdita di pelo, croste su orecchie e muso, crescita anomala delle unghie, gonfiore dei linfonodi, insufficienza renale. Nella maggior parte dei casi, quando la diagnosi arriva, il parassita è già presente in tutto l’organismo.

Da anni è disponibile un vaccino che, pur non impedendo del tutto il contagio, riduce in modo significativo la probabilità che il cane sviluppi la malattia. La vaccinazione stimola il sistema immunitario a reagire in maniera più efficace contro il parassita e ne limita la diffusione. Può fare la differenza tra una vita sana e una terapia a lungo termine.

Il protocollo varia a seconda del prodotto utilizzato, ma in genere si inizia con una dose iniziale seguita da richiami annuali. Il periodo ideale per iniziare la vaccinazione è tra febbraio e aprile, in modo che la copertura sia pienamente efficace al momento del picco dell’attività dei flebotomi, tra maggio e ottobre.

La malattia, un tempo diffusa solo al Sud, è oggi presente in maniera endemica in gran parte del territorio italiano, incluse le regioni del Centro e del Nord. Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e persino alcune aree del Trentino Alto-Adige segnalano casi ogni anno. Anche i cani che vivono in città non sono esenti dal rischio.

La vaccinazione non sostituisce le misure protettive quotidiane. Serve una strategia combinata. I collari antiparassitari a base di deltametrina o imidacloprid, gli spot-on repellenti, le zanzariere alle finestre e la riduzione delle passeggiate nelle ore serali sono strumenti complementari ma necessari.

Un cane infettato può diventare un serbatoio per la diffusione del parassita. Per questo è fondamentale proteggere l’animale, anche se non si viaggia in zone dichiarate a rischio. Nessuna area può più considerarsi del tutto sicura.

Il vaccino, le precauzioni ambientali e il controllo veterinario periodico restano oggi gli strumenti più efficaci per contenere una malattia che si diffonde silenziosa, ma costante.

Animali

Il tuo cane ti sta davvero sorridendo? Uno studio svela che spesso sbagliamo a interpretarlo

Non sempre capiamo le espressioni dei nostri cani: uno studio dell’Arizona State University dimostra che proiettiamo emozioni umane su di loro, fraintendendo i loro reali stati d’animo. La colpa? Il nostro pregiudizio e la tendenza a guardare il contesto più che il comportamento del cane.

C’è chi giura di riconoscere il sorriso del proprio cane, chi è certo che “sa di aver fatto il danno” quando abbassa le orecchie e chi invece è convinto che il suo cucciolo sia il più empatico del mondo. Ma siamo sicuri di capire davvero i loro stati d’animo? Secondo un nuovo studio dell’Arizona State University, pubblicato sulla rivista Anthrozoos, la risposta è un sonoro no. Gli esseri umani tendono a fraintendere le espressioni facciali e corporee dei cani, proiettando su di loro emozioni squisitamente umane. Questo significa che, in molte situazioni, non leggiamo affatto le loro emozioni: le immaginiamo.

La ricerca, condotta dai professori Holly Molinaro e Clive Wynne, ha dimostrato che il problema principale è la nostra tendenza a interpretare il comportamento del cane sulla base del contesto esterno invece che guardare il cane stesso. “Le persone non osservano davvero cosa sta facendo il cane, ma piuttosto guardano la situazione attorno e basano su quella la loro percezione emotiva”, spiega Molinaro, scienziato del benessere animale dell’ASU.

L’errore umano: leggiamo il cane come se fosse un altro essere umano

La nostra propensione all’antropomorfizzazione, cioè l’abitudine a proiettare emozioni umane sugli animali, è un altro grande ostacolo alla reale comprensione del linguaggio canino. “L’idea che cani e umani debbano provare le stesse emozioni è distorta e priva di una reale base scientifica”, sottolinea Molinaro. La ricerca ha dimostrato che, quando cerchiamo di decifrare lo stato d’animo di una persona, il contesto gioca un ruolo enorme, ma nel caso dei cani nessuno aveva ancora studiato se accade lo stesso. La risposta è sì: ci lasciamo influenzare dal contesto e non dall’animale.

Ma cosa significa in pratica? Un esempio classico è la cosiddetta “faccia colpevole” che i cani fanno quando vengono rimproverati dopo aver combinato qualche guaio. Davvero provano rimorso? O stanno semplicemente mostrando sottomissione e paura perché intuiscono che il padrone è arrabbiato? La scienza è chiara: un cane non prova senso di colpa nel modo in cui lo intendiamo noi. Piuttosto, risponde a segnali di tensione e anticipa una possibile reazione negativa.

Il fraintendimento che complica il rapporto con il cane

Il problema principale è che questo errore di interpretazione può influenzare negativamente il rapporto tra cane e proprietario. Se un cane sembra “ridere”, potrebbe in realtà essere stressato. Se si comporta in modo “colpevole”, potrebbe solo essere spaventato. Ma la nostra convinzione di leggere con precisione le sue emozioni ci impedisce di riconoscere i suoi veri bisogni.

Secondo Wynne, dobbiamo imparare ad avere più umiltà nell’approccio ai nostri amici a quattro zampe. “Dobbiamo accettare che non siamo così bravi a interpretare i cani come pensiamo di essere”, spiega lo studioso. “E dobbiamo impegnarci a guardare il cane, non il contesto, per capirne davvero lo stato emotivo”.

Un piccolo test per capire se stiamo veramente osservando il nostro cane? Proviamo a concentrarci solo sul suo linguaggio corporeo, senza pensare a quello che sta accadendo attorno. La coda è alta e rigida? Sta segnalando tensione, non entusiasmo. Le orecchie sono all’indietro? Potrebbe essere più impaurito che colpevole. Il suo sguardo sfugge il nostro? Probabilmente sta cercando di calmare una situazione stressante.

Imparare a capire il cane, davvero

L’errore più comune tra i proprietari è credere di conoscere perfettamente il proprio animale, quando invece lo stanno leggendo attraverso un filtro umano. “Ogni cane ha una personalità unica, e quindi anche le sue espressioni emotive sono uniche”, ricorda Molinaro. Se vogliamo davvero costruire un legame forte e sincero con il nostro amico a quattro zampe, il primo passo è riconoscere che spesso sbagliamo.

Alla fine, non è lui a dover imparare il nostro linguaggio. Siamo noi a dover imparare il suo.

Animali

Leone XIV e gli animali: c’è un’anima anche per loro? Speranze, precedenti e quella foto a cavallo in Perù

Il pontificato di Leone XIV sarà attento anche alla questione animale? Mentre riemerge una foto che lo ritrae a cavallo durante la missione in Perù, torna il confronto con i suoi predecessori: dal commosso epitaffio per l’elefante Annone scritto da Leone X al cardellino di Pio XII, fino ai gatti di Benedetto XVI e alla compassione cosmica di Giovanni Paolo II.

Il nome scelto – Leone XIV – evoca forza, tradizione, magari un pizzico di audacia. Ma per chi ama gli animali, risveglia anche una domanda concreta e affettuosa: questo Papa sarà sensibile al tema della vita non umana? Si prenderà cura, come fece San Francesco, dei “fratelli minori”? O manterrà un approccio più distaccato, come fecero molti suoi predecessori? Per ora, da Robert Francis Prevost, missionario agostiniano divenuto Pontefice, non sono arrivate parole ufficiali in merito. Ma è bastato che circolasse una vecchia foto – lui a cavallo in Perù, durante gli anni trascorsi come vescovo missionario – per riaccendere la speranza di chi sogna un Papa capace di riconoscere negli animali non solo la dignità, ma anche un’anima.

Una speranza che affonda le radici nei contrasti del recente passato. Papa Francesco, nonostante il nome, ha spesso relegato gli animali a un ruolo marginale. Famosa – e discussa – la sua dichiarazione secondo cui “chi ama gli animali al posto dei figli è egoista”, così come l’episodio in cui rifiutò di benedire un cane definito “bambino” dalla sua anziana padrona. Parole e gesti che, per molti, hanno fatto riemergere il limite di un’antropocentrismo ecclesiale che fatica a vedere nel Creato altro da sé.

Eppure, il Catechismo della Chiesa cattolica è chiarissimo: “Gli animali sono creature di Dio. Egli li circonda della sua provvida cura. […] Anche gli uomini devono essere benevoli verso di loro”. Un’indicazione che ha trovato rispecchiamento in alcuni pontificati del passato. Leone X, ad esempio, amava così tanto il suo elefante Annone – donato dal re del Portogallo nel 1514 – da assisterlo sul letto di morte e scriverne un epitaffio di proprio pugno. Non solo: chiese a Raffaello di dipingerlo. L’opera andò perduta, ma alcuni schizzi sopravvivono.

Anche Pio XII mostrò una delicatezza sincera: lo ricordiamo ritratto con un uccellino posato sul dito, ma anche protagonista di un discorso ai lavoratori del mattatoio di Roma, in cui parlò della necessità di “interdire le inutili crudeltà” verso gli animali. Paolo VI, dal canto suo, nel 1969 disse ai veterinari: “Anche gli animali sono creature di Dio, e la loro muta sofferenza è segno dell’attesa di redenzione”. E, secondo alcune fonti, consolò un bambino in lacrime per la morte del cane dicendo: “Un giorno li rivedremo nell’eternità di Cristo”.

Giovanni Paolo II, in un’udienza del 1990, sottolineò che anche gli animali hanno ricevuto da Dio “un soffio vitale”, e citò i Salmi per ribadire che tutti gli esseri viventi “attendono da Dio il loro cibo”. Un’apertura spirituale profonda, che Benedetto XVI – pur grande amante dei gatti – non fece propria: per lui, le creature “non chiamate all’eternità” morivano definitivamente. Ratzinger, però, nutriva sincero affetto per i felini: li sfamava sotto i porticati della Congregazione per la dottrina della fede e si fermava a parlarci, secondo il cardinale Tarcisio Bertone, in dialetto bavarese. Non gli si perdona, tuttavia, il ritorno alla mozzetta bordata di pelliccia d’ermellino.

Ora tocca a Leone XIV. Le sue prime parole da Papa sono state sobrie, centrate sul Vangelo e sul servizio. Nessun accenno diretto agli animali, ma chi ne ha a cuore la sorte attende. Attende che un Pontefice moderno, magari memore del suo passato agostiniano e missionario, si esprima con chiarezza su un tema che unisce etica, compassione e spiritualità. Perché la Chiesa non salvi solo le anime con due gambe. Anche quelle con quattro zampe, un becco o le ali.

-

Gossip1 anno fa

Gossip1 anno faElisabetta Canalis, che Sex bomb! è suo il primo topless del 2024 (GALLERY SENZA CENSURA!)

-

Cronaca Nera12 mesi fa

Cronaca Nera12 mesi faBossetti è innocente? Ecco tutti i lati deboli dell’accusa

-

Sex and La City1 anno fa

Sex and La City1 anno faDick Rating: che voto mi dai se te lo posto?

-

Speciale Olimpiadi 202412 mesi fa

Speciale Olimpiadi 202412 mesi faFact checking su Imane Khelif, la pugile al centro delle polemiche. Davvero è trans?

-

Speciale Grande Fratello10 mesi fa

Speciale Grande Fratello10 mesi faHelena Prestes, chi è la concorrente vip del Grande Fratello? Età, carriera, vita privata e curiosità

-

Speciale Grande Fratello10 mesi fa

Speciale Grande Fratello10 mesi faShaila del Grande Fratello: balzi da “Gatta” nei programmi Mediaset

-

Gossip1 anno fa

Gossip1 anno faÈ crisi tra Stefano Rosso e Francesca Chillemi? Colpa di Can?

-

Gossip12 mesi fa

Gossip12 mesi faLa De Filippi beccata con lui: la strana coppia a cavallo si rilassa in vacanza