Animali

Addio a Riù, il gorilla triste che ha commosso l’Italia. La fine in cattività nello zoo di Fasano

Riù, il gorilla dello Zoosafari di Fasano, è morto a 54 anni. Un lungo percorso dalla cattura in Kenya all’isolamento in Italia. La sua morte, nascosta per mesi, solleva polemiche. Mentre gli utenti criticano la gestione della sua vita e della sua scomparsa, lo zoo difende il suo operato, ricordando l’amore e le cure dedicate al loro “Very Important Primate”.

Riù è morto. Il «gorilla triste» dello Zoosafari di Fasano, l’unico esemplare della sua specie in Italia, si è spento a 54 anni. Solo, in un recinto che lo ha visto prigioniero per gran parte della sua vita. Una fine silenziosa, quasi nascosta. Riù è scomparso il 21 gennaio 2024, ma la notizia è stata diffusa solo sei mesi dopo. Scatenando dolore e rabbia tra chi seguiva la sua storia.

La vita di Riù, iniziata tra le foreste del Kenya e trascorsa in cattività, è stata segnata da un’esistenza solitaria. E da un tam tam di accuse contro lo zoo che lo ospitava.

Giuseppe Di Stasi, un utente di LinkedIn, ha espresso tutto il suo sdegno in un post diventato virale. “Riù, prigioniero allo zoo di Fasano, è morto. Unico gorilla prigioniero in Italia, catturato in natura quando era un cucciolo, ha vissuto in isolamento dal 2008, quando suo fratello Pedro è morto. Solo, ma esposto ai visitatori, chiuso in un recinto con alberi e pareti elettrificate affinché non rovinasse la scenografia. E una televisione che lui guardava, rapito, quando scorrevano le immagini della natura selvaggia”. Parole dure che accusano la famiglia De Rocchi, proprietaria dello zoo, di aver tentato di nascondere la morte di Riù per evitare il clamore mediatico.

Il tam tam mediatico non si è fermato qui. Di Stasi ha continuato: “Riù ha aiutato la famiglia De Rocchi ad arricchirsi, prima esibito al circo Medrano, poi allo zoo di Fasano. Ma quando Riù è morto ha tentato di nasconderlo a tutti, come se non fosse mai esistito”. Parole che riflettono un sentimento di profonda ingiustizia. Di una vita vissuta in cattività e di un addio che, per molti, è stato gestito in modo discutibile.

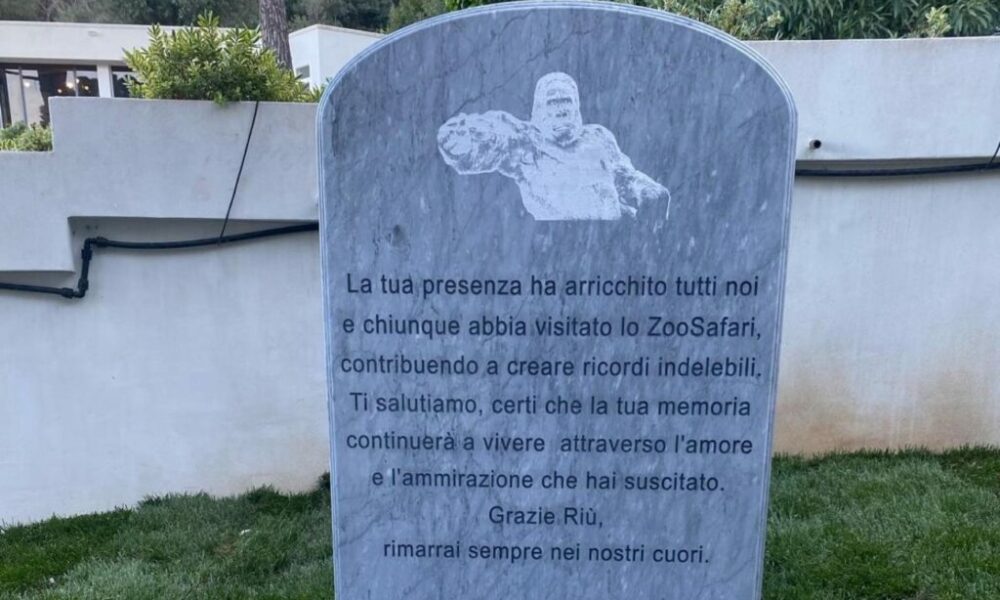

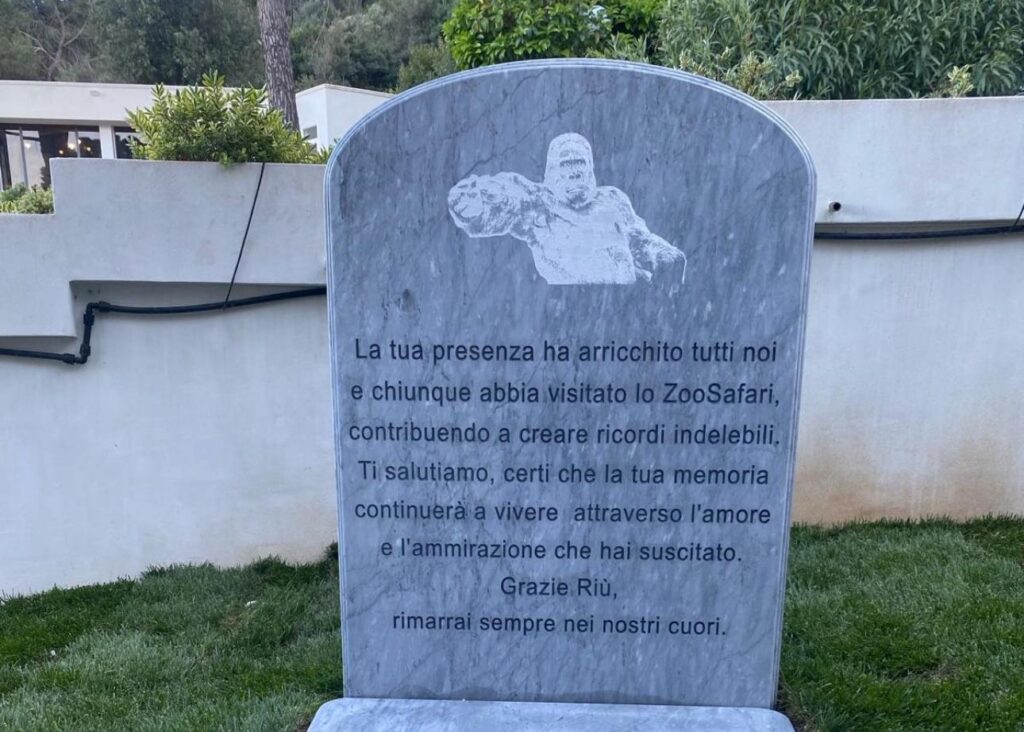

Lo Zoosafari di Fasano, però, ha difeso la propria posizione, ricordando l’amore e la cura con cui Riù è stato seguito fino alla fine. “Il gorilla Riù ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di chi lo ha accudito e amato lungo tutta la sua vita”. Ha dichiarato lo zoo.

“Arrivò a Fasano nel 1994 e non nel 2008 come a volte erroneamente riportato, quindi nel pieno del suo vigore e non ‘perché ormai vecchio ed inutile per i circhi’”. Lo zoo ha raccontato come Riù sia stato accolto in un’area appositamente costruita per lui e per il fratello Pedro, un habitat che negli anni è stato ampliato e migliorato per garantire il massimo benessere possibile.

La solitudine di Riù, secondo lo zoo, non era voluta, ma dettata da decisioni burocratiche e linee guida internazionali che rendevano difficile l’introduzione di altri esemplari. “L’eventuale possibilità di dare a Riù una compagna anziana per reciproca compagnia finalmente cominciava a delinearsi dopo anni, ma è sempre dipesa esclusivamente dalle decisioni del Comitato E.E.P. e non certo dai desideri del nostro Parco,” ha precisato lo zoo, sottolineando come tutte le decisioni siano state prese con il benessere di Riù al centro.

La morte di Riù, dunque, è diventata un simbolo di una battaglia più ampia, quella tra chi sostiene che gli zoo siano necessari per la conservazione delle specie e chi, invece, li vede come prigioni per animali innocenti. Il ricordo di Riù, il «gorilla triste», continuerà a vivere nei cuori di chi ha seguito la sua storia, come un monito sulla complessità e la controversia del rapporto tra uomo e natura.

INSTAGRAM.COM/LACITYMAG

Animali

Perché il gatto dorme ai piedi del letto: il linguaggio segreto di un gesto affettuoso

Tra calore, olfatto e bisogno di vicinanza controllata, questo gesto rivela molto del rapporto tra felino e umano. Gli esperti spiegano perché i gatti scelgono proprio i piedi del letto come loro “posto del cuore”.

Il linguaggio silenzioso dei gatti domestici

Chi vive con un gatto lo sa: la notte, al momento di dormire, spesso si infila ai piedi del letto, si acciambella e resta lì per ore, come se fosse il suo posto naturale. Ma dietro questa abitudine apparentemente tenera si nasconde un comportamento istintivo e ricco di significato.

Secondo gli etologi felini, dormire ai piedi del letto è una scelta precisa che risponde a bisogni pratici, sociali ed emotivi. I gatti, pur essendo animali indipendenti, stabiliscono un forte legame con i loro umani e comunicano attraverso piccoli gesti quotidiani. Questo, in particolare, è uno dei più emblematici.

Il potere dell’olfatto: sicurezza e riconoscimento

Il senso dell’olfatto, tra i più sviluppati nel mondo animale, è centrale nella vita del gatto. Attraverso gli odori, il felino riconosce i membri della propria “famiglia” e delimita il suo territorio.

I piedi, ricchi di ghiandole sudoripare e quindi di odori unici, diventano per il gatto un punto di riferimento. Dormirvi accanto significa riconoscere e assimilare l’odore dell’umano, trovando in esso un segnale di sicurezza e familiarità. È un modo silenzioso per dire: «Questo è il mio umano, questo è il mio posto sicuro».

La marcatura olfattiva: il territorio del cuore

Ma non si tratta solo di ricevere: il gatto rilascia a sua volta il proprio odore tramite le ghiandole poste sul corpo, in particolare su muso e zampe. Così, dormendo ai piedi del letto, “firma” il territorio con la sua impronta olfattiva.

È un gesto di possesso affettuoso, ma anche di convivenza: l’animale comunica che quel letto — e la persona che vi dorme — fanno parte del suo spazio vitale. Gli esperti lo definiscono un comportamento di co-territorialità, tipico dei felini che si sentono a proprio agio e in sintonia con l’ambiente domestico.

Affetto e indipendenza: un equilibrio perfetto

A differenza dei cani, che spesso si accoccolano molto vicini, i gatti preferiscono una vicinanza “a distanza”. Dormire ai piedi consente loro di percepire la presenza dell’umano, sentire il suo calore e i suoi movimenti, ma anche di mantenere la possibilità di allontanarsi facilmente se qualcosa li disturba.

È un equilibrio tra affetto e libertà, una sorta di compromesso emozionale: restare vicini senza rinunciare alla propria indipendenza. Per questo i gatti scelgono zone “strategiche”, come i piedi o il bordo del letto, che offrono comfort ma anche vie di fuga immediate.

Il calore del corpo e la ricerca di comfort

Dal punto di vista fisico, la scelta è anche una questione di comfort termico. I gatti amano il calore e il letto è uno dei luoghi più accoglienti della casa. I piedi dell’umano, spesso più caldi di altre parti del corpo, diventano una fonte di tepore costante.

Inoltre, la posizione ai piedi è più stabile: meno movimenti improvvisi, meno rischio di essere urtati durante il sonno. Per il gatto, che è un animale sensibile e leggermente diffidente anche negli ambienti familiari, rappresenta la soluzione perfetta per dormire profondamente e sentirsi al sicuro.

Un gesto di fiducia reciproca

In definitiva, quando un gatto sceglie di dormire ai piedi del letto, sta esprimendo molto più di un semplice bisogno fisico. È un atto di fiducia e affetto, un segno che si sente parte della famiglia e che riconosce il proprio umano come figura di riferimento.

Come spiega la veterinaria comportamentale Sarah Ellis, autrice di The Trainable Cat, “la posizione in cui un gatto decide di dormire è una delle forme più chiare di comunicazione non verbale con il suo compagno umano: indica fiducia, sicurezza e affiliazione sociale”.

Sia che cerchi calore, sicurezza o semplicemente un po’ di compagnia, il gatto che dorme ai piedi del letto sta dicendo una cosa precisa: «Ti scelgo, ma alle mie condizioni».

Un piccolo gesto quotidiano, che racchiude l’essenza del rapporto con i felini: indipendenti, misteriosi, ma capaci di un affetto profondo e autentico.

Animali

Quando lanciare la palla non basta più: i cani “dipendenti da gioco” esistono davvero

Studio su oltre 100 cani mostra che alcuni sviluppano un attaccamento patologico a giocattoli o palline, ignorando cibo e contatti sociali. Cosa significa per chi ha un cane e come intervenire per non sbagliare.

Un gesto ormai familiare per tantissimi proprietari: lanciare una palla, vederla rincorsa con gioia e ricevere in cambio un coraggioso riporto. È una scena che definisce l’amicizia tra cane e padrone. Ma secondo una ricerca pubblicata di recente, in alcuni casi quell’entusiasmo può trasformarsi in qualcosa di molto diverso: un attaccamento esasperato al gioco, addirittura paragonabile a una forma di dipendenza.

Lo studio, condotto da ricercatori della Vetmeduni Vienna e dell’Università di Berna, e pubblicato su Scientific Reports, ha coinvolto 105 cani — di varie razze, età e sesso — considerati fortemente motivati al gioco.

Cosa hanno scoperto i ricercatori

Attraverso una serie di prove — chiamata “Addictive-like Behaviour Test” (AB-Test) — gli scienziati hanno osservato come i cani reagivano quando il loro giocattolo preferito veniva reso inaccessibile (posto su uno scaffale, dentro una scatola, tolto momentaneamente). Risultato: 33 su 105 hanno mostrato comportamenti riconducibili a una “dipendenza da gioco”, con caratteristiche simili a quelle delle dipendenze comportamentali negli esseri umani.

Tra questi segnali:

- ossessione per il giocattolo: fissazione sull’oggetto anche se indisponibile;

- ignorare altri stimoli: cibo, coccole o distrazioni non intervenivano come alternative;

- tentativi persistenti di recupero: abbai, piagnucolii, agitazione, anche a fronte della privazione;

- difficoltà a calmarsi dopo la rimozione del giocattolo, con ansia o agitazione protratta.

Non si tratta però di una condanna universale: molti cani amano giocare senza sviluppare queste tendenze “compulsive”. Secondo gli autori, la casistica indica che solo una minoranza — ma significativa — può essere definita “a rischio”.

Le razze più rappresentate nel gruppo con comportamenti “addict-like” sono state quelle selezionate per lavoro, resistenza e “drive” elevato: pastori (soprattutto) e terrier.

Da dove nasce il fenomeno

Secondo i ricercatori, alla base ci sarebbe una combinazione di fattori genetici e ambientali. Alcune razze — per istinto selezionato nei secoli — sono predisposte a un forte impulso a inseguire, catturare e riportare: caratteristiche utili per la caccia, la guardia o il lavoro agricolo. In una famiglia moderna, senza pecore da rincorrere né prede da stanare, quella spinta può concentrarsi su una palla o un giocattolo, trasformando un’attività sana in un’ossessione.

Inoltre, la natura stessa del gioco per il cane — attivazione, rincorsa, stimolo motorio — può innescare una reazione neurochimica che stimola un circolo di ricerca continua di piacere, simile al meccanismo delle dipendenze comportamentali.

Quando “gioco” diventa un problema

Non tutti i cani che adorano giocare hanno un disturbo, ma chi lo sviluppa rischia conseguenze concrete:

- stress cronico, agitazione, incapacità di rilassarsi;

- trascurare bisogni fondamentali come cibo, riposo o interazione sociale;

- difficoltà nell’obbedienza e nell’apprendimento, perché la fissazione sul giocattolo prevale su ogni cosa;

- potenziale aumento di comportamenti distruttivi se l’oggetto è inaccessibile.

Gli esperti avvertono: è sbagliato demonizzare il gioco, ma è importante riconoscere quando il gioco non è più un piacere, ma una compulsione.

Cosa può fare un proprietario responsabile

La buona notizia è che il comportamento può essere gestito o mitigato. Alcuni consigli pratici suggeriti dagli stessi autori dello studio:

- alternare il gioco con altri tipi di attività: passeggiate, esercizi di obbedienza, giochi di ricerca o masticazione;

- evitare di usare la palla in modo esclusivo come “ricompensa” continua: giochi cooperativi e variegati aiutano a diversificare gli stimoli.

- stabilire un rituale chiaro di “inizio–fine gioco”: quando il giocattolo torna in borsa o in armadio, il cane capisce che è terminato.

- in caso di stress, ansia o difficoltà evidenti (rifiuto del cibo, agitazione, distruttività), consultare un educatore cinofilo o un comportamentalista: potrebbe essere necessario un percorso personalizzato.

Una scoperta che apre interrogativi

Lo studio rappresenta il primo passo verso la comprensione scientifica di un fenomeno lungo tempo solo aneddotico. I ricercatori sottolineano però che non è ancora corretto parlare di “dipendenza patologica” nel senso clinico del termine. Serve ulteriore lavoro per capire quanto questi comportamenti incidano a lungo termine sul benessere psicofisico dei cani, e per verificare se certe razze o condizioni particolari siano più vulnerabili.

Ciononostante, la scoperta offre nuovi strumenti e consapevolezza ai proprietari: un invito a guardare con attenzione non solo al comportamento felice e affettuoso del cane, ma anche ai suoi momenti di fissazione, stress o ansia. Perché l’amore per il proprio compagno a quattro zampe significa anche saper riconoscere quando un gioco non è più sano.

Animali

Dentro o fuori? Perché il gatto cambia idea davanti alla porta

Un comportamento che fa sorridere e disperare milioni di proprietari: il continuo avanti e indietro dei gatti tra casa e giardino ha spiegazioni precise.

Chi vive con un gatto lo conosce bene: graffia alla porta per uscire, poi miagola subito per rientrare. Una volta dentro, dopo pochi minuti, eccolo di nuovo davanti all’uscio, come se non avesse ancora deciso dove stare. Un atteggiamento che può sembrare un dispetto o un capriccio, ma che in realtà affonda le radici nella biologia e nel comportamento naturale del gatto domestico.

Il gatto è un animale territoriale (ma prudente)

A differenza del cane, il gatto è un animale fortemente territoriale. Anche se vive in appartamento, percepisce la casa come una parte del proprio dominio e l’esterno come un’area da controllare. Entrare e uscire non significa scegliere un luogo migliore, ma monitorare due ambienti diversi, verificando che tutto sia sotto controllo.

Quando è fuori, il gatto resta esposto a rumori, odori e potenziali minacce. Il rientro in casa rappresenta una zona sicura. Al contrario, una volta dentro, nuovi stimoli esterni — un rumore, un altro animale, un odore interessante — possono riattivare la curiosità e spingerlo di nuovo fuori.

Istinto di controllo e bisogno di sicurezza

Secondo gli etologi, il gatto tende a mantenere sempre una via di fuga. Sapere di poter entrare o uscire quando vuole riduce lo stress e gli dà un senso di controllo sull’ambiente. Questo comportamento è particolarmente evidente nei gatti che hanno accesso libero all’esterno o che vivono in zone con giardini e cortili.

Non si tratta di indecisione, ma di una strategia adattiva: il gatto valuta continuamente se l’ambiente in cui si trova è quello più vantaggioso in quel preciso momento, dal punto di vista termico, sensoriale o di sicurezza.

Temperatura, odori e stimoli cambiano tutto

Un altro fattore spesso sottovalutato è il microclima. I gatti sono molto sensibili alla temperatura: possono uscire per prendere aria fresca e rientrare pochi minuti dopo se percepiscono freddo, vento o umidità. Allo stesso modo, un odore nuovo — come il passaggio di un altro animale — può spingerli a esplorare, mentre un rumore improvviso li induce a cercare rifugio.

Anche la luce gioca un ruolo importante: l’alba e il tramonto sono i momenti in cui i gatti sono naturalmente più attivi, perché coincidono con i picchi di attività delle prede in natura.

È un comportamento normale?

Sì. Gli esperti di comportamento felino concordano sul fatto che questo atteggiamento rientra nella normalità assoluta, soprattutto nei gatti adulti non sterilizzati o in quelli particolarmente curiosi e vigili. Diventa invece un campanello d’allarme solo se accompagnato da segnali di stress, vocalizzazioni eccessive o cambiamenti improvvisi delle abitudini.

Come gestire la situazione senza stress

Per ridurre il continuo avanti e indietro, i veterinari consigliano di arricchire l’ambiente domestico con giochi, tiragraffi e punti di osservazione, come mensole o finestre sicure. Se possibile, una gattaiola consente all’animale di gestire autonomamente i propri spostamenti, diminuendo la frustrazione — la sua e quella del proprietario.

In definitiva, il gatto che vuole uscire quando è dentro e rientrare quando è fuori non è confuso né viziato. Sta semplicemente facendo ciò che la sua natura gli impone: controllare il territorio, valutare gli stimoli e scegliere, momento per momento, dove sentirsi più al sicuro. Un piccolo promemoria quotidiano di quanto l’istinto resti vivo anche nei felini più domestici.

-

Gossip2 anni fa

Gossip2 anni faElisabetta Canalis, che Sex bomb! è suo il primo topless del 2024 (GALLERY SENZA CENSURA!)

-

Sex and La City2 anni fa

Sex and La City2 anni faDick Rating: che voto mi dai se te lo posto?

-

Cronaca Nera2 anni fa

Cronaca Nera2 anni faBossetti è innocente? Ecco tutti i lati deboli dell’accusa

-

Speciale Grande Fratello1 anno fa

Speciale Grande Fratello1 anno faHelena Prestes, chi è la concorrente vip del Grande Fratello? Età, carriera, vita privata e curiosità

-

Gossip2 anni fa

Gossip2 anni faLa De Filippi beccata con lui: la strana coppia a cavallo si rilassa in vacanza

-

Speciale Olimpiadi 20242 anni fa

Speciale Olimpiadi 20242 anni faFact checking su Imane Khelif, la pugile al centro delle polemiche. Davvero è trans?

-

Video1 anno fa

Video1 anno faVideo scandalo a Temptation Island Spagna: lei fa sesso con un tentatore, lui impazzisce in diretta

-

Speciale Grande Fratello1 anno fa

Speciale Grande Fratello1 anno faShaila del Grande Fratello: balzi da “Gatta” nei programmi Mediaset