Arte e mostre

Andrea Murdock Alpini: «Esplorare il mondo sommerso è una necessità per conoscere noi stessi e il nostro passato»

Un’esperienza unica nel mondo sommerso, tra relitti, grotte e miniere allagate, raccontata dall’esploratore subacqueo Andrea Murdock Alpini il 12 novembre al Goggler Club di Milano

L’esploratore Andrea Murdock Alpini condividerà le sue incredibili esperienze di ricerca subacquea, raccontando storie affascinanti e inedite dalle sue spedizioni in luoghi iconici come il relitto dell’Andrea Doria, il Mar Baltico e le grotte allagate di Romania e Russia. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di avventura e storia.

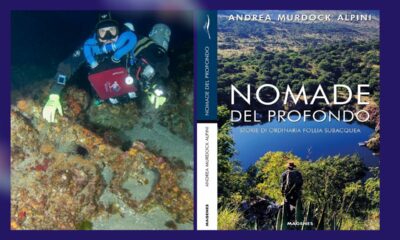

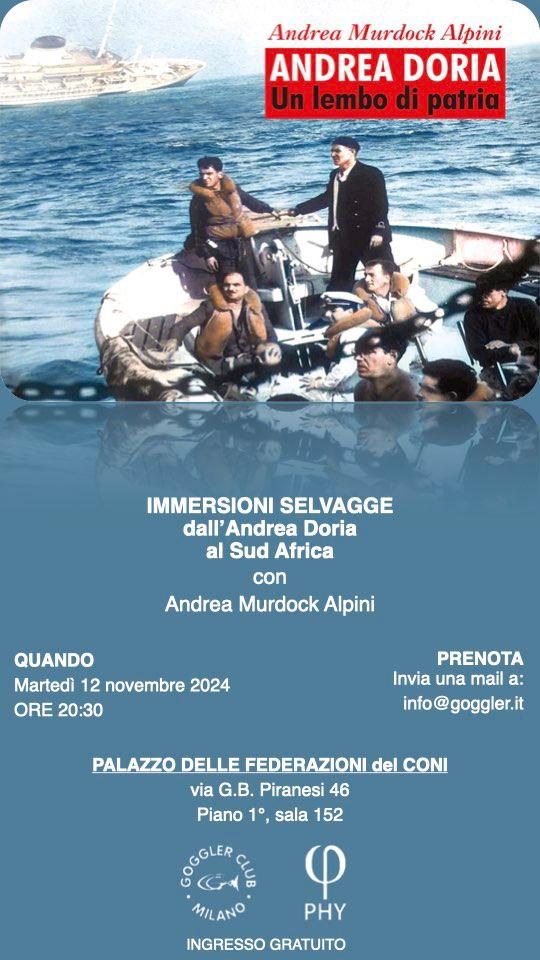

Il Goggler Club Milano ospiterà Andrea Murdock Alpini, esploratore subacqueo di fama internazionale, per una conferenza che promette di incantare il pubblico con storie di ricerca, avventura e passione per il mondo sommerso. Martedì 12 novembre 2024, alle ore 20:30, l’incontro avrà luogo presso il Palazzo delle Federazioni del CONI a Milano, e sarà un’occasione unica per scoprire i retroscena di alcune delle sue spedizioni più affascinanti, raccontate attraverso filmati e fotografie tratte dai suoi libri “Andrea Doria: un lembo di patria” e “Immersioni Selvagge” (editi da Magenes). La conferenza sarà accompagnata da numerosi filmati inediti e immagini suggestive, che raccontano paesaggi solitari e incontaminati dove il rapporto tra il subacqueo e la natura diventa protagonista. L’ingresso è gratuito, poiché i posti sono limitati, è consigliata la prenotazione inviando una email a info@goggler.it.

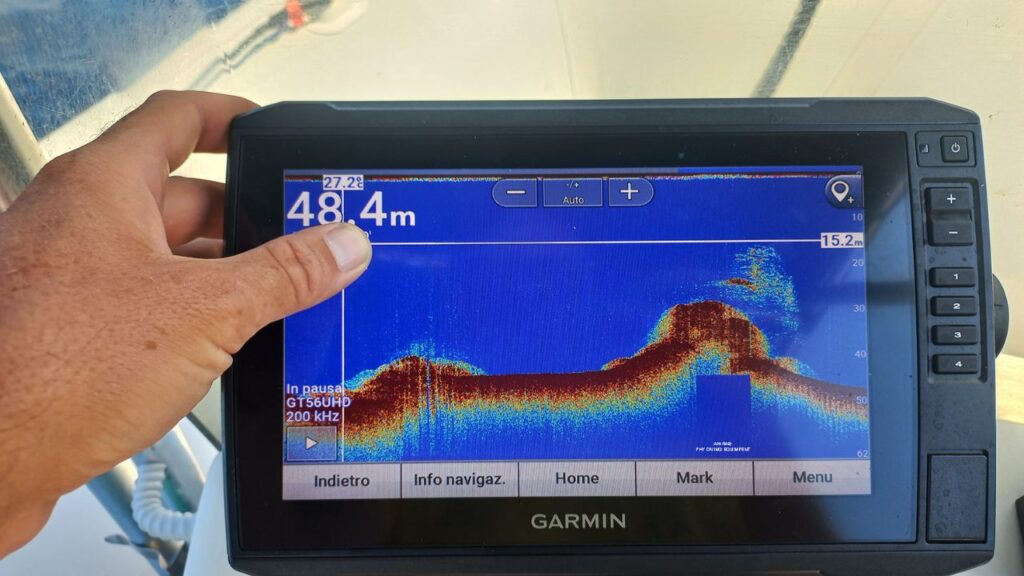

Abbiamo rivolto delle domande all’esploratore Andrea Murdock Alpini, insignito del prestigioso “Tridente D’Oro”, che guiderà il pubblico in un viaggio emozionante tra relitti, grotte e miniere allagate. Si partirà dal celebre relitto dell’Andrea Doria, documentato nella spedizione “Un lembo di patria” con PHY Diving Equipment, patrocinata dal Comune di Genova e dalla Fondazione Ansaldo. Il viaggio proseguirà nel Mar Baltico, dove sono stati esplorati navi affondate nel XVI secolo, e in grotte allagate tra Romania e Russia, oltre alle miniere sommerse in Sud Africa. Murdock Alpini racconterà anche le sue immersioni nel Mar Mediterraneo, nello Stretto di Messina, tra antichi porti romani, foreste di gorgonie e il famoso relitto della Motonave Viminale, uno dei più belli d’Italia.

Cosa ti ha spinto a intraprendere un percorso così avventuroso e ricco di sfide come l’esplorazione subacquea?

L’esplorazione subacquea per me rappresenta un’opportunità per conoscermi meglio e per scoprire il mondo. Attraverso questa pratica, posso sviluppare nuove tecniche e materiali, grazie anche al marchio PHY Diving, con cui progettiamo attrezzature per le immersioni. Inoltre, l’esplorazione subacquea mi permette di approfondire temi come la geologia, la biologia, la storia, la geografia e gli insediamenti umani, inclusi migrazioni e fattori sociali. In sostanza, le immersioni sono un mezzo per esplorare e comprendere il mondo sotto vari aspetti.

Come è nata l’idea di creare PHY Diving Equipment e in che modo questo marchio si distingue nel panorama dell’attrezzatura subacquea?

PHY Diving è nato dalla mia esigenza di sviluppare attrezzature specifiche per le spedizioni

subacquee, poiché non esistevano prodotti adeguati. Il primo prodotto creato è stato un cappuccio subacqueo speciale, testato in condizioni estreme durante un’esplorazione in una grotta degli Urali, con temperature fino a -25°C e acqua a 4°C. Successivamente, ho focalizzato la ricerca su attrezzature leggere e termiche, ideali per ambienti freddi, come indumenti sottili ma molto caldi. Il nostro fiore all’occhiello sono le mute subacquee, progettate con materiali e design innovativi, per migliorare qualità e performance. Tutti i nostri prodotti sono rigorosamente made in Italy. Il nome PHY è ispirato alla lettera greca “phi” e alla sezione aurea, simboli di armonia e bellezza, che riflettono i principi che guidano il nostro lavoro. La sfida più grande è stata l’esplorazione dell’Andrea Doria, che ha spinto la ricerca di soluzioni ancora più innovative.

Quali sono state le maggiori sfide incontrate durante la spedizione sull’Andrea Doria e quali scoperte sono emerse?

La spedizione sull’Andrea Doria è stata una missione complessa, patrocinata dal Comune di Genova e dalla Fondazione Ansaldo, con l’obiettivo di studiare lo stato di conservazione del relitto, in vista della sua probabile scomparsa nei prossimi 15-20 anni. Le riprese subacquee hanno documentato la nave e raccontato la sua storia, suscitando un forte impatto mediatico. Un elemento innovativo della spedizione è stata l’immersione nel relitto della prua della Stockholm, la nave svedese coinvolta nell’incidente con l’Andrea Doria, che ha aggiunto una prospettiva unica sulla tragedia storica.

Perché hai scelto di esplorare i relitti del Mar Baltico e quali sono le particolarità di questi siti archeologici sommersi?

Ho scelto di esplorare i relitti nel Mar Baltico per la loro straordinaria conservazione, dovuta alle acque fredde e a bassa salinità. Ho esplorato siti archeologici, come quelli nelle acque di Dalarö (sud di Stoccolma), dove giacciono navi in legno del XV e XVI secolo, e l’arcipelago di Åland, con relitti più recenti risalenti dalla fine dell’Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale, inclusi rompighiaccio. Il Mar Baltico mi affascina anche per i suoi paesaggi nordici. A dicembre, organizzerò una nuova spedizione a Narvik, in Norvegia, per documentare relitti di navi da guerra affondate durante la Seconda Guerra Mondiale. Questi progetti si inseriscono in studi scientifici sulla fisiologia del subacqueo in ambienti freddi e sulla decompressione, condotti in collaborazione con il CNR di Milano Niguarda e il Master di Medicina Iperbarica di Padova.

Quali sono le differenze principali tra esplorare grotte allagate e miniere sommerse? Quali sono i rischi maggiori associati a questi ambienti?

Le differenze principali tra grotte sommerse e miniere allagate riguardano la loro origine e stabilità. Le miniere, create dall’uomo, tendono a diventare instabili dopo l’abbandono, con rischi strutturali e frane, rendendole ambienti pericolanti. Le grotte sommerse, di origine naturale, sono generalmente più stabili. I rischi comuni includono la profondità, il sedimento e l’instabilità. Nelle miniere, l’instabilità strutturale è il pericolo maggiore, mentre nelle grotte le correnti sotterranee possono essere rischiose, con la possibilità di piene improvvise. Se moderate, però, mantengono il flusso e l’acqua pulita.

Cosa rende così affascinante e unico lo Stretto di Messina dal punto di vista subacqueo? Lo Stretto di Messina è un ecosistema subacqueo unico, dove si incontrano il mare Ionio a sud e il Tirreno a nord, creando un “imbuto” che genera correnti particolari e fondali ricchi di

biodiversità. Questo Stretto è stato abitato da diverse popolazioni nel corso dei secoli, lasciando tracce nei fondali, dai relitti moderni a quelli più antichi, inclusi resti archeologici. Le forti correnti mantengono l’acqua cristallina, favorendo una ricca varietà di fauna e flora, con specie autoctone uniche. È fondamentale tutelare e preservare questo straordinario ecosistema per le future generazioni.

Leggi anche

https://www.lacnews24.it/cultura/un-porto-sottacqua-alla-scoperta-dei-tesori-sommersi-nello-stretto-di-messina-possiamo-ricostruire-duemila-xizn858e

Quali sono le qualità fondamentali che un esploratore subacqueo deve possedere?

Un esploratore subacqueo deve possedere qualità essenziali per affrontare le sfide del mondo sommerso. La curiosità è fondamentale, spingendo a scoprire l’ignoto, mentre la pazienza e le competenze organizzative sono cruciali per coordinare risorse e attrezzature in ambienti difficili. L’autocontrollo è necessario per gestire i rischi e mantenere la calma, ma deve essere equilibrato dal coraggio di superare i propri limiti con prudenza. La capacità di gestire le emozioni è altrettanto importante, poiché solo con queste qualità un esploratore può ottenere nuove conoscenze e arricchire la storia dell’esplorazione subacquea.

Quali sono i tuoi progetti futuri e quali nuove frontiere dell’esplorazione subacquea vorresti affrontare?

Il mio lavoro di esploratore subacqueo è strettamente legato allo sviluppo della tecnica, con un focus particolare sull’area grecanica della Calabria, dove sto esplorando fondali ricchi di storia. Ho avviato un progetto chiamato Grecanic Wreak Valley, che mira a raccontare la connessione tra la geografia storica della regione e i numerosi relitti sommersi, legati alla Magna Grecia. A lungo termine, mi sto preparando per una spedizione sul Britannic, nave gemella del Titanic, affondata nel 1916. L’obiettivo è esplorare il relitto e approfondire la storia poco conosciuta di questa nave e delle sue sorelle, il Titanic e l’Olympic. Sto preparando un libro che non solo parlerà del relitto, ma esplorerà anche il ruolo delle donne a bordo delle navi all’inizio del Novecento, offrendo un’analisi nuova, che unisce storia, tecnica e dimensione sociale.

Come concili la tua passione per l’esplorazione con la necessità di divulgare le conoscenze acquisite al grande pubblico?

Per me, esplorare è una passione che va oltre la scoperta personale: è una necessità di condividere ciò che vivo. La divulgazione è un obiettivo fondamentale dell’esplorazione, perché credo che la conoscenza debba essere restituita al pubblico. Quando esploro, lo faccio per fare ricerca e poi condividere i risultati tramite report, articoli, conferenze, libri e filmati. Non mi limito all’aspetto tecnico dell’immersione, ma cerco di raccontare storie più ampie che comprendano geografia, storia, economia e relazioni umane. La mia passione per la comunicazione mi permette di coinvolgere anche chi non è subacqueo, offrendo loro la possibilità di scoprire nuovi mondi e magari intraprendere esperienze simili. Voglio suscitare curiosità e incoraggiare gli altri a esplorare e a guardare il mondo da nuovi punti di vista.

Qual è il tuo punto di vista sulla tutela e la conservazione dei siti archeologici sommersi?

I siti archeologici sommersi sono una parte essenziale del nostro patrimonio culturale e vanno tutelati e valorizzati correttamente. Non basta catalogarli, ma bisogna gestirli in modo che siano fruibili e responsabili. Le immersioni archeologiche, pur essendo affascinanti, richiedono grande preparazione e rispetto per il valore dei beni, alcuni dei quali vanno solo osservati per preservarne l’integrità. È fondamentale collaborare con le soprintendenze archeologiche e coinvolgere i giovani in progetti che sensibilizzino sull’importanza di preservare e valorizzare il nostro patrimonio sommerso. Solo così i siti archeologici possono avere un vero significato per la collettività e essere trasmessi alle generazioni future.

LEGGI ANCHE https://www.lacnews24.it/ambiente/inghiottita-dalle-acque-oltre-un-secolo-fa-il-mar-ionio-restituisce-un-pezzo-di-storia-identificato-il-relitto-qozsem1q

Quale consiglio daresti ai giovani che desiderano seguire le tue orme?

Il mio consiglio è di essere estremamente curiosi e di credere nei propri sogni, ma per realizzarli è necessario fare rinunce e concentrarsi su un unico obiettivo, eliminando il superfluo. Raggiungere un sogno è difficile, tra tentazioni e difficoltà, ma solo con grande determinazione e voglia di successo si può riuscire. L’esplorazione subacquea è affascinante perché unisce molte discipline, dalla scienza alla tecnica, all’arte. Non è necessario partire da una formazione umanistica, ma qualsiasi campo di partenza può portare alla ricerca sotto acqua. Tuttavia, la maggior parte del lavoro di ricerca si svolge in superficie, tra studio e lettura, e il successo arriva solo con pazienza, determinazione e convinzione.

Quali sono le sfide e le opportunità che si presentano per l’esplorazione subacquea nei prossimi anni?

Le sfide e le opportunità per l’esplorazione subacquea nei prossimi anni sono due principali. Da un lato, c’è la possibilità di esplorare in profondità grazie a tecnologie avanzate, come batiscafi e strumenti sofisticati. Dall’altro, anche a pochi metri di profondità, dove si concentra gran parte della storia umana, ci sono enormi possibilità di scoperta. Il mare non solo ci permette di comprendere il nostro passato, ma anche di costruire il nostro futuro.

Qual è l’oggetto più prezioso che hai identificato durante le tue immersioni?

Durante le immersioni ho scoperto tanti dettagli affascinanti. Alcuni piccoli elementi, come un’etichetta su un motore che identifica un relitto, o oggetti storici come piatti, cristalli e equipaggiamenti antichi, mi hanno emozionato. In Mar Baltico, ho trovato boccali da birra del ‘600 e scarpe di ufficiali ottocenteschi. Tuttavia, il ritrovamento più emozionante è stato in un lago in provincia di Varese, il lago di Monate, dove ho esplorato una palafitta preistorica risalente all’età del bronzo. I tronchi dei pali che costituivano le fondamenta del villaggio, insieme a tracce di vita quotidiana come punte di freccia e macine, mi hanno permesso di connettermi con una civiltà antica. Questo ritrovamento, a soli 2-3 metri di profondità, mi ha ricordato che a volte l’esplorazione non riguarda la profondità, ma il significato di ciò che scopriamo.

INSTAGRAM.COM/LACITYMAG

Arte e mostre

Lutto nel mondo dell’arte italiana e mondiale: si è spento Arnaldo Pomodoro

Nella serata di ieri, presso la sua casa di Milano, ci ha lasciati Arnaldo Pomodoro. Oggi avrebbe festeggiato 99 anni. Con lui se ne va uno dei più grandi artisti italiani del Novecento, scultore visionario e inconfondibile, celebre in tutto il mondo per le sue monumentali “sfere di bronzo”, opere che hanno ridefinito il linguaggio della scultura contemporanea. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro, da lui stesso fondata nel 1995, che oggi ne custodisce il lascito artistico e culturale. «Il mondo dell’arte perde una delle sue voci più lucide e originali», ha dichiarato la direttrice Carlotta Montebello. «Pomodoro lascia un’eredità imponente: un pensiero plastico che continua a interrogare il presente».

Nato a Montefeltro di Romagna nel 1926, Pomodoro ha attraversato quasi un secolo con una ricerca coerente e al tempo stesso in continua evoluzione. Le sue opere fondono rigore geometrico e tensione interiore, bellezza e inquietudine, facendo della materia un mezzo di indagine filosofica. Il bronzo, il suo materiale d’elezione, è trattato come fosse carne viva: inciso, fratturato, scavato, trasformato in paesaggio interiore.

Famoso per le sue sfere

Le celebri Sfere con sfera, visibili in musei e spazi pubblici di tutto il mondo – da New York a Dublino, da Mosca a Tokyo – sono diventate icone del nostro tempo. Una superficie liscia e perfetta si apre, si lacera, rivelando ingranaggi, ferite, meccanismi: simboli di un’umanità complessa, in equilibrio precario tra ordine e caos, luce e buio.

Una carriera costellata di riconoscimenti

Dagli esordi nella Milano degli anni Cinquanta, Pomodoro ha costruito un linguaggio unico, distinguendosi da ogni corrente e moda. Ha ricevuto alcuni dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali, come il Gran Premio Henry Moore (1981) e il Praemium Imperiale conferito dalla Japan Art Association (1990). Tra le sue opere più rappresentative si ricordano Disco Solare (Mosca, 1991), Papyrus (Darmstadt, 1992), Lancia di Luce (Terni, 1995), Portale del Duomo di Cefalù (1998) e Cuneo con frecce (Torino, 2007).

Scenografie, architettura e spiritualità

Pomodoro non si è mai limitato alla scultura. Ha esplorato con passione la scenografia teatrale, firmando allestimenti memorabili come Semiramide di Rossini al Teatro dell’Opera di Roma (1982), L’Orestea a Gibellina (1983–85), La Passione di Cleopatra (1989) e Un ballo in maschera all’Opernhaus di Lipsia (2005). Anche l’arte sacra ha avuto un ruolo centrale nella sua visione, come testimoniano le sue opere nella Chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo e nel Duomo di Cefalù.

Il legame con Pesaro e la “Sfera Grande”

Tra i luoghi più legati alla memoria pubblica di Pomodoro c’è sicuramente Pesaro. Qui, in piazzale della Libertà, si erge la maestosa Sfera Grande, fusione in bronzo realizzata nel 1998, divenuta in breve tempo un simbolo della città. I pesaresi la chiamano affettuosamente “la palla di Pomodoro”, punto di ritrovo, riferimento urbano e icona identitaria. L’originale, creato nel 1967 per l’Expo di Montreal, è oggi collocato di fronte alla Farnesina, sede del Ministero degli Esteri.

Un’eredità viva

La Fondazione Arnaldo Pomodoro, cuore pulsante dell’attività dell’artista negli ultimi decenni, continuerà a promuoverne il pensiero e l’opera. Archivio, centro studi, spazio espositivo e luogo di formazione, la Fondazione rappresenta il futuro della memoria del Maestro. «Arnaldo Pomodoro ha saputo trasformare la materia in pensiero», ha detto ancora Montebello. «E il suo pensiero continuerà a parlare».

Arte e mostre

Sophie Taricone incanta Parigi con le sue opere: grintosa a partire dal cognome…

La figlia di Pietro Taricone e Kasia Smutniak conquista la scena artistica con una sua opera nella mostra Elysion nel cuore di Parigi. Una ragazza che, fra talento, arte e somiglianza con il papà, si fa strada nel panorama culturale europeo. E mamma Kasia non nasconde l’orgoglio. Nel silenzio composto con cui ha sempre vissuto la sua crescita, oggi Sophie alza la voce attraverso la sua arte. E da una galleria parigina, fa risuonare un messaggio potente: c’è una nuova generazione pronta a raccontarsi senza clamore, ma con profondità. E Sophie è solo all’inizio del suo racconto.

Parigi l’ha accolta come si fa con gli artisti veri, quelli che lasciano un segno. Sophie Taricone, figlia dell’indimenticato Pietro Taricone e dell’attrice Kasia Smutniak, è tra i protagonisti della mostra Elysion, in corso al numero 43 di Rue Notre Dame de Nazareth. Un traguardo importante per la giovane artista che ha sempre vissuto l’arte come una forma naturale di espressione, tra fotografia, pittura e tatuaggi. Un talento poliedrico, intimo, che oggi trova il suo spazio anche nella capitale francese dell’arte contemporanea.

L’arte come eredità e scelta

Sophie è cresciuta lontana dai riflettori, ma non dall’intensità. Quella ereditata da suo padre, Pietro Taricone, tragicamente scomparso nel 2010, e da sua madre, che da sempre ha coltivato con discrezione e intensità la sua carriera. Oggi è Sophie a far parlare di sé, con una voce creativa autentica e libera. Sui social ha condiviso la notizia della sua partecipazione alla mostra parigina, ricevendo l’affetto di chi, guardandola, continua a rivedere lo sguardo e il carisma di Pietro.

Gli occhi di Pietro, il carattere di Sophie

Chi la conosce o la segue da tempo, lo dice senza esitazione: Sophie ha lo stesso sguardo verde, curioso e profondo del padre. Ma ha anche una sua forza, una sua direzione. E proprio mamma Kasia, in una recente intervista, l’ha descritta così: «Sophie somiglia a se stessa. Ha un’identità autonoma che è interessante osservare. È molto più forte di quanto non fossi io alla sua età». Parole di una madre che riconosce in sua figlia non solo la bellezza, ma soprattutto la determinazione e la capacità di affrontare il mondo con la testa alta.

Un debutto che segna un inizio

La partecipazione a Elysion non è che l’inizio di un percorso che Sophie sta tracciando con cura e passione. La mostra, che ospita artisti emergenti e affermati provenienti da tutta Europa, rappresenta un importante trampolino per la giovane Taricone, che ha saputo conquistare l’attenzione degli addetti ai lavori con un’opera intensa e personale. Il riserbo sul contenuto dell’opera esposta alimenta la curiosità, ma una cosa è certa: Parigi ha riconosciuto in lei una voce nuova e vibrante.

Arte e mostre

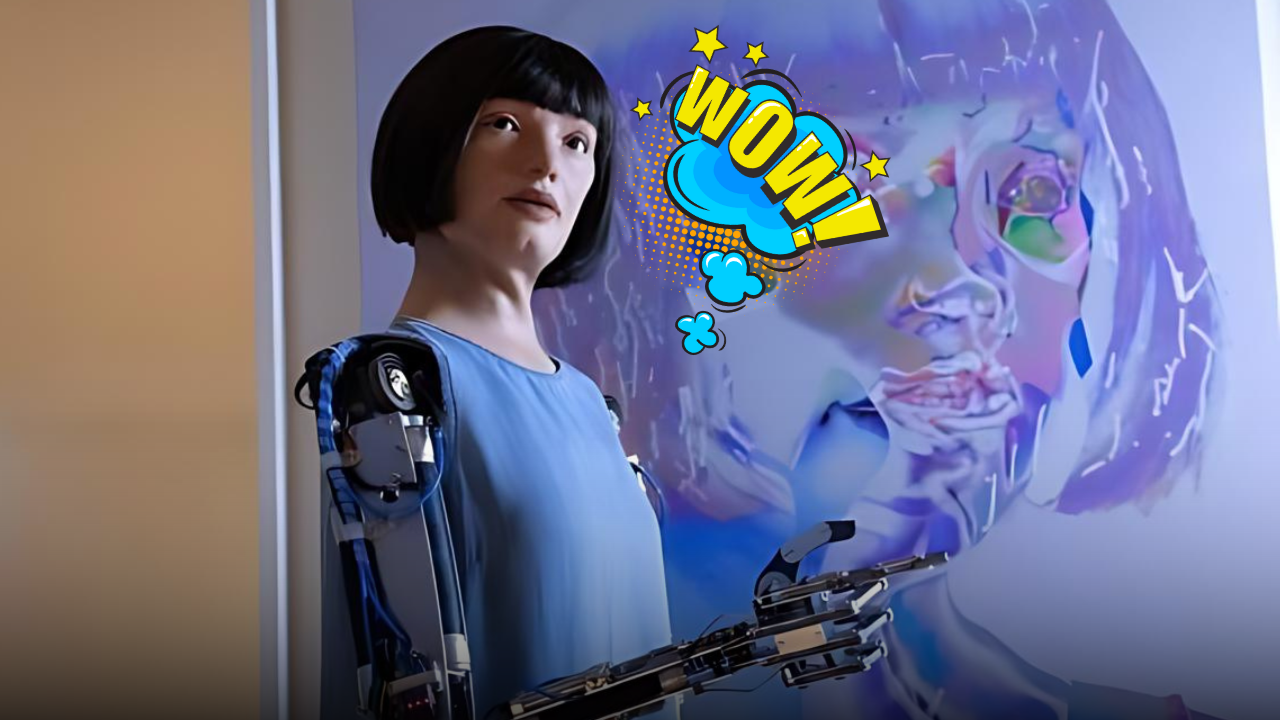

Arte robotica: Sotheby’s mette all’asta il primo dipinto creato da un automa

Ai-Da, l’artista robotica sviluppata dal gallerista Aidan Meller, propone il suo lavoro nella prestigiosa asta di Sotheby’s, con offerte che potrebbero superare i 180 mila dollari. La vendita segna un passo significativo per il mercato dell’arte robotica, un fenomeno in continua espansione che mette in discussione i confini tra creatività umana e artificiale

Da Sotheby’s è in corso un evento che potrebbe segnare una svolta per il mondo dell’arte contemporanea: la prima vendita all’asta di un’opera creata da un robot umanoide. L’opera in questione è il ritratto di Alan Turing, realizzato da Ai-Da, un’artista robotica sviluppata dal gallerista britannico Aidan Meller. Ai-Da è stata progettata per dipingere utilizzando una combinazione di telecamere, algoritmi di intelligenza artificiale e un braccio robotico che traduce i dati in pennellate. L’opera è protagonista del Digital Art Day di Sotheby’s, con offerte aperte fino al 7 novembre e una stima di vendita che varia tra i 120 e i 180 mila dollari (circa 110-160 mila euro).

Questo evento è un segnale forte per il mondo dell’arte, che evidenzia come l’arte robotica stia conquistando sempre più spazio, allargando i confini del mercato tradizionale e attirando l’attenzione di collezionisti e appassionati. Il ritratto di Turing realizzato da Ai-Da, con le sue tecniche miste, rappresenta un punto di contatto tra innovazione tecnologica e celebrazione della storia, rendendo omaggio a uno dei padri dell’informatica.

Un fenomeno in crescita: dall’arte robotica a esperimenti avveniristici

L’opera di Ai-Da non è un caso isolato. Negli ultimi anni, sono stati realizzati diversi progetti che hanno unito arte e robotica, dimostrando che l’uso delle macchine nell’arte non è una moda passeggera, ma un movimento che affonda le sue radici in anni di esperimenti. Uno degli esempi più significativi è stato, nel 2020, Dark Factory Portraits, allestita alla galleria Ben Brown Fine Arts di Londra dai pionieri Rob e Nick Carter. L’esposizione vedeva protagonista Heidi, un braccio robotico industriale prodotto da KUKA, programmato per dipingere ritratti di icone dell’arte come Frida Kahlo e Andy Warhol. Heidi operava alla cieca, eseguendo movimenti basati su un codice che interpretava immagini digitali e le trasformava in pennellate.

L’ingegnere del software Julian Mann, responsabile del progetto, ha utilizzato l’API di RoboDK per programmare i movimenti di Heidi, dal tipo di pennellata alla pressione del pennello. RoboDK, un’azienda specializzata in software di simulazione per robot industriali, è nata come spin-off dell’ETS University di Montreal e ha supportato numerosi progetti artistici, dimostrando che i robot possono offrire nuove possibilità espressive agli artisti.

Quando le macchine raccontano emozioni: l’esempio di Can’t Help Myself

Non mancano gli esperimenti che puntano a creare una connessione emotiva tra l’osservatore e la macchina. Can’t Help Myself, opera concettuale di Sun Yuan e Peng Yu, esposta alla Biennale di Venezia del 2019, è un esempio emblematico. Si tratta di un braccio robotico industriale che, dotato di sensori, tenta freneticamente di contenere un fluido viscoso rosso all’interno di una determinata area. Ogni volta che il liquido esce dalla zona designata, il robot si attiva, eseguendo movimenti frenetici come “scratch an itch” o “bow and shake”, creando una parvenza di vita e coscienza.

L’opera riflette temi come sorveglianza e controllo, ma suggerisce anche una riflessione più profonda sulla dipendenza umana dalle macchine. Can’t Help Myself ha catturato l’attenzione del pubblico online, con milioni di visualizzazioni su YouTube e TikTok, diventando virale e sollevando discussioni sulle implicazioni etiche e sociali dell’automazione.

La competizione Robot Art: una vetrina per il futuro dell’arte

L’arte robotica ha trovato spazio anche nelle competizioni internazionali come Robot Art, lanciata nel 2015 da Andrew Conru, ricercatore dell’Università di Stanford. L’evento, che tornerà nel 2025, mette in sfida team di artisti, programmatori e ingegneri provenienti da università di tutto il mondo, con premi fino a 100.000 dollari. Le opere vengono valutate da una giuria composta da artisti e scienziati, riflettendo il desiderio di esplorare nuovi orizzonti espressivi.

Nelle edizioni passate, migliaia di dipinti sono stati creati, evidenziando come l’uso dell’intelligenza artificiale nell’arte possa offrire nuove prospettive. Quest’anno, i progressi tecnologici promettono di arricchire ulteriormente la competizione, con un numero crescente di artisti-ricercatori pronti a sfidare i confini della creatività umana e artificiale.

-

Gossip1 anno fa

Gossip1 anno faElisabetta Canalis, che Sex bomb! è suo il primo topless del 2024 (GALLERY SENZA CENSURA!)

-

Cronaca Nera12 mesi fa

Cronaca Nera12 mesi faBossetti è innocente? Ecco tutti i lati deboli dell’accusa

-

Sex and La City1 anno fa

Sex and La City1 anno faDick Rating: che voto mi dai se te lo posto?

-

Speciale Olimpiadi 202411 mesi fa

Speciale Olimpiadi 202411 mesi faFact checking su Imane Khelif, la pugile al centro delle polemiche. Davvero è trans?

-

Speciale Grande Fratello10 mesi fa

Speciale Grande Fratello10 mesi faHelena Prestes, chi è la concorrente vip del Grande Fratello? Età, carriera, vita privata e curiosità

-

Speciale Grande Fratello10 mesi fa

Speciale Grande Fratello10 mesi faShaila del Grande Fratello: balzi da “Gatta” nei programmi Mediaset

-

Gossip1 anno fa

Gossip1 anno faÈ crisi tra Stefano Rosso e Francesca Chillemi? Colpa di Can?

-

Gossip11 mesi fa

Gossip11 mesi faLa De Filippi beccata con lui: la strana coppia a cavallo si rilassa in vacanza