Lifestyle

Filofobia: quando l’amore fa paura

Chi ne soffre desidera amare ma teme di soffrire.

Capire le origini di questa paura e imparare a gestirla è il primo passo per costruire relazioni più sane e autentiche.

C’è chi fugge appena una storia diventa seria, chi si sente soffocare al primo segnale di intimità, chi sabota ogni nuova possibilità di legame. Tutti, in qualche misura, conoscono la paura di lasciarsi andare. Ma quando questa paura diventa un ostacolo costante, capace di impedire qualsiasi coinvolgimento affettivo, si parla di filofobia, la paura di amare.

Secondo gli psicologi, la filofobia non è un semplice “non volere una relazione”: è una reazione emotiva complessa che si attiva davanti alla prospettiva di un legame profondo. Chi ne soffre può provare ansia, tachicardia o panico quando la relazione prende una piega più seria, e tende a interrompere i rapporti per paura di soffrire o di perdere il controllo.

Le radici della paura

Le cause della filofobia possono essere molteplici. Spesso derivano da esperienze affettive dolorose: un tradimento, una separazione improvvisa, o una relazione tossica che ha lasciato segni profondi. In altri casi, la radice risale all’infanzia, quando il bambino non ha sperimentato un attaccamento sicuro con i genitori.

Secondo la teoria dell’attaccamento elaborata dallo psicologo John Bowlby, chi da piccolo ha vissuto instabilità o rifiuto tende da adulto a temere l’intimità, perché la associa a perdita o vulnerabilità. A volte, la paura di amare è anche una forma di autoprotezione: meglio non rischiare, pur di non rivivere la sofferenza del passato.

Come si manifesta

I segnali della filofobia possono essere sottili. Alcune persone idealizzano l’amore ma, di fronte a una relazione reale, si tirano indietro. Altri preferiscono relazioni impossibili o a distanza, dove l’impegno è minimo e il rischio emotivo contenuto.

Tra i comportamenti più frequenti ci sono la tendenza ad autosabotarsi, la paura di mostrarsi vulnerabili, la difficoltà a fidarsi o a condividere i propri sentimenti. Spesso queste persone si descrivono come “indipendenti” o “non portate per l’amore”, ma dietro questa apparente sicurezza si nasconde una grande paura del rifiuto o dell’abbandono.

A livello fisico, la filofobia può manifestarsi con sintomi simili all’ansia: palpitazioni, sudorazione, tensione muscolare. Nei casi più intensi, il solo pensiero di un legame stabile può generare una vera e propria crisi di panico.

Come superarla

La buona notizia è che la filofobia si può affrontare e superare. Il primo passo è riconoscerla, senza colpevolizzarsi. “La paura di amare non è un difetto, ma una risposta appresa che può essere disinnescata”, spiega la psicoterapeuta Maria Beatrice Toro, specialista in psicologia clinica.

Il percorso terapeutico più indicato è la psicoterapia cognitivo-comportamentale, che aiuta a identificare i pensieri distorti legati all’amore e a sostituirli con convinzioni più realistiche e rassicuranti. Anche la mindfulness e le tecniche di gestione dell’ansia possono essere strumenti utili per tornare a fidarsi.

È importante, inoltre, procedere per piccoli passi: concedersi esperienze affettive graduali, imparare a comunicare i propri limiti e coltivare relazioni basate sulla sincerità e sull’ascolto reciproco.

Amare senza paura

Superare la filofobia non significa eliminare del tutto la paura, ma imparare a conviverci senza esserne dominati. L’amore, come ogni esperienza umana profonda, comporta inevitabilmente una quota di rischio. Ma è proprio in questa vulnerabilità che si nasconde la sua forza.

Chi riesce ad accettare l’imperfezione dei rapporti e a fidarsi poco a poco scopre che amare non è perdere se stessi, ma condividere ciò che si è, con coraggio e autenticità.

Come ricorda la psicologa statunitense Brené Brown, studiosa del coraggio emotivo: “La vulnerabilità non è debolezza, è la misura del nostro coraggio”. E forse è proprio da qui che comincia la guarigione: dal concedersi di essere umani, anche quando si ha paura.

INSTAGRAM.COM/LACITYMAG

Cucina

La verzata, la zuppa di verze che profuma d’inverno: storia e ricetta del grande classico contadino

Pochi ingredienti e lunga cottura per un piatto nutriente e sostenibile. Dalle campagne della Bassa alle cucine moderne, ecco come preparare la ricetta autentica secondo la tradizione lombarda.

È uno dei piatti più rappresentativi della cucina povera del Nord Italia e, nonostante la semplicità, continua a essere protagonista delle tavole invernali: la verzata – o minestra di verze – è una zuppa robusta che affonda le sue radici nella tradizione rurale lombarda. Diffusa soprattutto nelle province di Milano, Pavia, Lodi e Bergamo, nasce come pietanza di recupero, quando nelle case contadine si combinavano verdure dell’orto, legumi e pezzi di carne poco pregiati per ottenere un pasto nutriente e caldo.

La sua storia segue il ritmo delle stagioni. La verza, infatti, dà il meglio di sé proprio nei mesi freddi: le gelate invernali ammorbidiscono le foglie e ne addolciscono il sapore, rendendola ideale per zuppe a lunga cottura. E la verzata è esattamente questo: un piatto che richiede tempo e pazienza, qualità tipiche delle ricette nate attorno a un focolare domestico.

Nel corso degli anni sono nate molte varianti locali, ma la struttura della ricetta tradizionale è rimasta sostanzialmente invariata. La verzata classica prevede verza, fagioli – spesso borlotti –, patate e una base aromatica di cipolla, sedano e carota. In alcune zone si aggiunge pancetta o cotenna di maiale, mentre altrove si mantiene una versione totalmente vegetale. La presenza dei legumi assicura un buon apporto proteico, mentre la verza e le patate garantiscono fibra e consistenza, rendendo la zuppa un pasto equilibrato.

La ricetta tradizionale

Per preparare una verzata autentica servono:

– 1 verza grande, preferibilmente raccolta dopo la prima gelata;

– 200 g di fagioli borlotti, ammollati per una notte se secchi;

– 2 patate;

– 1 cipolla;

– 1 gambo di sedano e 1 carota;

– 1 osso di prosciutto o un pezzo di pancetta (facoltativi);

– olio extravergine d’oliva;

– sale e pepe.

Si inizia facendo rosolare il trito di verdure in una casseruola capiente. Se si vuole seguire la versione più ricca, si aggiunge la pancetta a dadini o una cotenna ben raschiata. Quando il soffritto è fragrante, si uniscono la verza tagliata a strisce e le patate a cubetti. Dopo pochi minuti si aggiungono i fagioli e si copre tutto con acqua o brodo leggero. La cottura deve essere lenta e prolungata: almeno un’ora e mezza, il tempo necessario affinché la verza si sfaldi e la zuppa diventi cremosa. Una spolverata di pepe e un filo d’olio a crudo completano il piatto.

Un simbolo di sostenibilità

Oggi la verzata viene riscoperta anche come ricetta sostenibile: utilizza ingredienti stagionali, facilmente disponibili e a basso impatto ambientale. Le sue varianti vegetariane rispecchiano inoltre le attuali tendenze verso una cucina più leggera e consapevole.

Nonostante la sua semplicità, la verzata rimane un piatto intramontabile, capace di evocare l’atmosfera delle cucine di una volta. Una zuppa che non segue mode ma stagioni, e che negli anni continua a raccontare la storia più autentica della tradizione lombarda.

Società

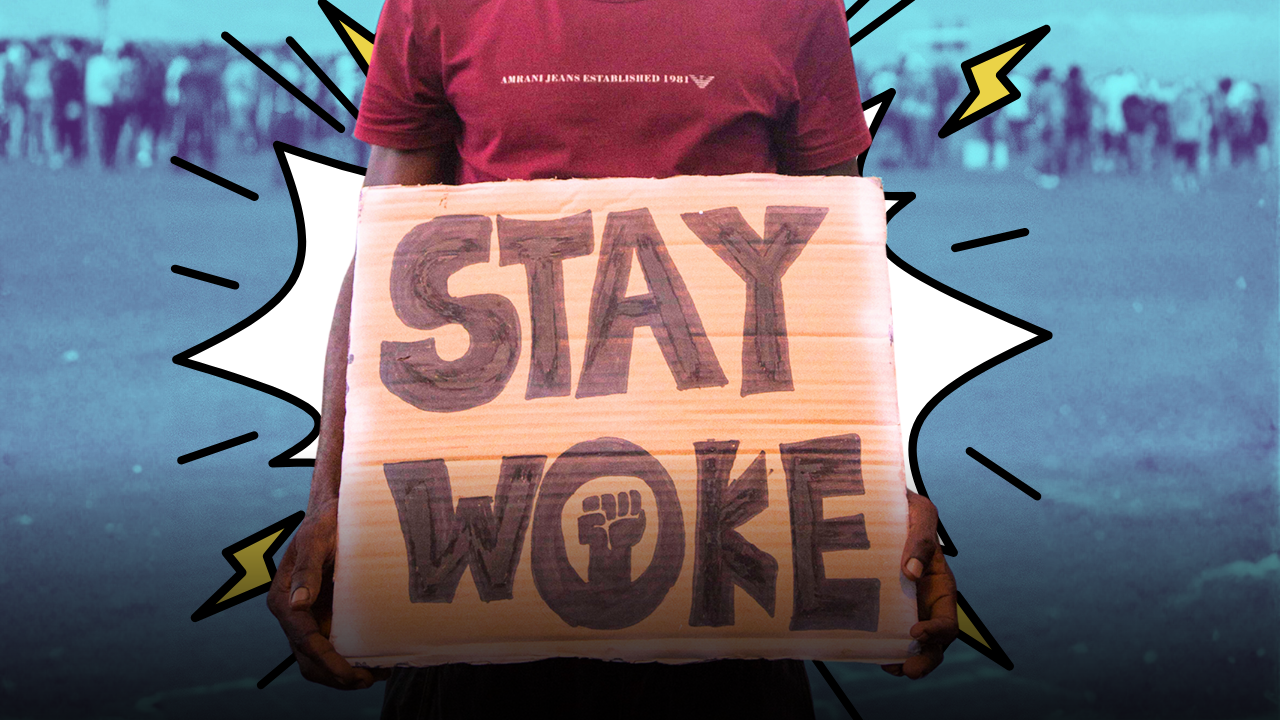

Che cos’è davvero la “cultura woke”? Dalle origini al suo controverso significato di oggi

Il termine “woke”, nato come simbolo di consapevolezza sociale e lotta alle ingiustizie, è oggi al centro di un acceso dibattito. Da bandiera dei diritti civili a parola usata per descrivere il “politicamente corretto estremo”: ecco come è cambiato il suo senso.

Negli ultimi anni, la parola “woke” è entrata nel linguaggio quotidiano, spesso utilizzata nei dibattiti pubblici, nei social network e persino nei titoli dei giornali. Ma cosa vuol dire esattamente? Letteralmente, il termine deriva dal verbo inglese to wake, cioè “svegliarsi”. In senso figurato, “to be woke” significa essere svegli, consapevoli, in particolare rispetto alle ingiustizie sociali, alle disuguaglianze e alle discriminazioni.

Oggi però il termine ha assunto sfumature molto diverse rispetto alle sue origini, diventando per alcuni un simbolo di sensibilità civile e per altri un’etichetta negativa, sinonimo di eccesso di correttezza o censura culturale.

Le origini del termine: una “sveglia” sociale

Le prime tracce della parola “woke” in ambito politico risalgono agli anni Quaranta, quando nella comunità afroamericana statunitense si usava per indicare chi era “cosciente” delle ingiustizie razziali. Negli anni Sessanta, durante il movimento per i diritti civili, il termine fu ripreso per descrivere la consapevolezza delle discriminazioni e la necessità di reagire.

L’espressione è tornata in auge dopo il 2013, con la nascita del movimento Black Lives Matter, sorto per denunciare le violenze della polizia contro la popolazione nera negli Stati Uniti. “Stay woke” – “resta sveglio” – è diventato uno slogan diffuso tra attivisti e manifestanti, un invito a non chiudere gli occhi di fronte alle ingiustizie.

Dalla consapevolezza sociale al “politicamente corretto”

Con il tempo, il termine “woke” ha oltrepassato i confini del razzismo per includere altre battaglie: la parità di genere, i diritti LGBTQ+, la tutela dell’ambiente e la lotta contro ogni forma di discriminazione. Nella cultura digitale, essere “woke” significava riconoscere i propri privilegi e sostenere una società più equa e inclusiva.

Tuttavia, a partire dalla fine degli anni 2010, il concetto è stato progressivamente distorto. Alcuni critici – soprattutto in ambito politico e mediatico – hanno iniziato a usare “woke” in modo ironico o dispregiativo, per indicare un atteggiamento considerato troppo rigido, moralista o censorio, associato al cosiddetto cancel culture: la tendenza a boicottare o escludere personaggi pubblici, opere o idee considerate offensive.

Il dibattito contemporaneo

Oggi, “woke” è una parola fortemente divisiva. Da un lato, molti continuano a usarla nel suo significato originario, come simbolo di attenzione e responsabilità sociale. Dall’altro, è diventata un termine di derisione politica, usato per accusare certi movimenti di voler imporre un pensiero unico o di esagerare con il linguaggio inclusivo.

In molti Paesi occidentali, il termine è entrato persino nel linguaggio istituzionale e accademico. Alcuni politici parlano di “agenda woke” per criticare iniziative progressiste, mentre numerose università ne discutono come fenomeno culturale da analizzare e non solo da giudicare.

Tra evoluzione e travisamento

Secondo gli esperti di linguistica, “woke” è un esempio emblematico di come le parole cambino significato nel tempo, riflettendo le tensioni e le trasformazioni della società. Ciò che nasce come espressione di consapevolezza può diventare, in un contesto diverso, un’etichetta divisiva.

Il rischio, secondo molti sociologi, è che l’uso distorto del termine ne svuoti il valore originario, riducendo a slogan o a battuta un concetto che, in principio, rappresentava un invito all’empatia e alla giustizia.

Conclusione: una parola specchio del nostro tempo

In definitiva, “woke” è più di un semplice termine di moda. È uno specchio delle contraddizioni contemporanee, dove il desiderio di un mondo più giusto si scontra con la paura dell’eccesso e dell’omologazione.

Capire davvero cosa significa essere “woke” oggi richiede più che una definizione: richiede la capacità di ascoltare, riflettere e distinguere tra l’impegno autentico per i diritti e le semplificazioni mediatiche che spesso lo circondano.

Animali

Perché il gatto dorme ai piedi del letto: il linguaggio segreto di un gesto affettuoso

Tra calore, olfatto e bisogno di vicinanza controllata, questo gesto rivela molto del rapporto tra felino e umano. Gli esperti spiegano perché i gatti scelgono proprio i piedi del letto come loro “posto del cuore”.

Il linguaggio silenzioso dei gatti domestici

Chi vive con un gatto lo sa: la notte, al momento di dormire, spesso si infila ai piedi del letto, si acciambella e resta lì per ore, come se fosse il suo posto naturale. Ma dietro questa abitudine apparentemente tenera si nasconde un comportamento istintivo e ricco di significato.

Secondo gli etologi felini, dormire ai piedi del letto è una scelta precisa che risponde a bisogni pratici, sociali ed emotivi. I gatti, pur essendo animali indipendenti, stabiliscono un forte legame con i loro umani e comunicano attraverso piccoli gesti quotidiani. Questo, in particolare, è uno dei più emblematici.

Il potere dell’olfatto: sicurezza e riconoscimento

Il senso dell’olfatto, tra i più sviluppati nel mondo animale, è centrale nella vita del gatto. Attraverso gli odori, il felino riconosce i membri della propria “famiglia” e delimita il suo territorio.

I piedi, ricchi di ghiandole sudoripare e quindi di odori unici, diventano per il gatto un punto di riferimento. Dormirvi accanto significa riconoscere e assimilare l’odore dell’umano, trovando in esso un segnale di sicurezza e familiarità. È un modo silenzioso per dire: «Questo è il mio umano, questo è il mio posto sicuro».

La marcatura olfattiva: il territorio del cuore

Ma non si tratta solo di ricevere: il gatto rilascia a sua volta il proprio odore tramite le ghiandole poste sul corpo, in particolare su muso e zampe. Così, dormendo ai piedi del letto, “firma” il territorio con la sua impronta olfattiva.

È un gesto di possesso affettuoso, ma anche di convivenza: l’animale comunica che quel letto — e la persona che vi dorme — fanno parte del suo spazio vitale. Gli esperti lo definiscono un comportamento di co-territorialità, tipico dei felini che si sentono a proprio agio e in sintonia con l’ambiente domestico.

Affetto e indipendenza: un equilibrio perfetto

A differenza dei cani, che spesso si accoccolano molto vicini, i gatti preferiscono una vicinanza “a distanza”. Dormire ai piedi consente loro di percepire la presenza dell’umano, sentire il suo calore e i suoi movimenti, ma anche di mantenere la possibilità di allontanarsi facilmente se qualcosa li disturba.

È un equilibrio tra affetto e libertà, una sorta di compromesso emozionale: restare vicini senza rinunciare alla propria indipendenza. Per questo i gatti scelgono zone “strategiche”, come i piedi o il bordo del letto, che offrono comfort ma anche vie di fuga immediate.

Il calore del corpo e la ricerca di comfort

Dal punto di vista fisico, la scelta è anche una questione di comfort termico. I gatti amano il calore e il letto è uno dei luoghi più accoglienti della casa. I piedi dell’umano, spesso più caldi di altre parti del corpo, diventano una fonte di tepore costante.

Inoltre, la posizione ai piedi è più stabile: meno movimenti improvvisi, meno rischio di essere urtati durante il sonno. Per il gatto, che è un animale sensibile e leggermente diffidente anche negli ambienti familiari, rappresenta la soluzione perfetta per dormire profondamente e sentirsi al sicuro.

Un gesto di fiducia reciproca

In definitiva, quando un gatto sceglie di dormire ai piedi del letto, sta esprimendo molto più di un semplice bisogno fisico. È un atto di fiducia e affetto, un segno che si sente parte della famiglia e che riconosce il proprio umano come figura di riferimento.

Come spiega la veterinaria comportamentale Sarah Ellis, autrice di The Trainable Cat, “la posizione in cui un gatto decide di dormire è una delle forme più chiare di comunicazione non verbale con il suo compagno umano: indica fiducia, sicurezza e affiliazione sociale”.

Sia che cerchi calore, sicurezza o semplicemente un po’ di compagnia, il gatto che dorme ai piedi del letto sta dicendo una cosa precisa: «Ti scelgo, ma alle mie condizioni».

Un piccolo gesto quotidiano, che racchiude l’essenza del rapporto con i felini: indipendenti, misteriosi, ma capaci di un affetto profondo e autentico.

-

Gossip2 anni fa

Gossip2 anni faElisabetta Canalis, che Sex bomb! è suo il primo topless del 2024 (GALLERY SENZA CENSURA!)

-

Sex and La City2 anni fa

Sex and La City2 anni faDick Rating: che voto mi dai se te lo posto?

-

Cronaca Nera2 anni fa

Cronaca Nera2 anni faBossetti è innocente? Ecco tutti i lati deboli dell’accusa

-

Speciale Grande Fratello1 anno fa

Speciale Grande Fratello1 anno faHelena Prestes, chi è la concorrente vip del Grande Fratello? Età, carriera, vita privata e curiosità

-

Gossip2 anni fa

Gossip2 anni faLa De Filippi beccata con lui: la strana coppia a cavallo si rilassa in vacanza

-

Speciale Olimpiadi 20242 anni fa

Speciale Olimpiadi 20242 anni faFact checking su Imane Khelif, la pugile al centro delle polemiche. Davvero è trans?

-

Video1 anno fa

Video1 anno faVideo scandalo a Temptation Island Spagna: lei fa sesso con un tentatore, lui impazzisce in diretta

-

Speciale Grande Fratello1 anno fa

Speciale Grande Fratello1 anno faShaila del Grande Fratello: balzi da “Gatta” nei programmi Mediaset