Mistero

La scoperta di un manoscritto perduto di una poesia d’amore. Firmata William Shakespeare

Lo studio di Veronese e Smith, pubblicato sulla prestigiosa rivista Review of English Studies, dimostra che gli archivi storici continuano a riservare sorprese, offrendo nuove chiavi di lettura per comprendere il genio del Bardo di Stratford-upon-Avon.

Una rarissima versione manoscritta del celebre Sonetto 116 di William Shakespeare è stata recentemente scoperta da Leah Veronese, ricercatrice dell’Università di Oxford. Il manoscritto, datato XVII secolo, è stato rinvenuto tra le carte della collezione di Elias Ashmole, fondatore dell’Ashmolean Museum, e custodito presso la Bodleian Library. Secondo la professoressa Emma Smith, specialista di studi shakespeariani, questa scoperta rappresenta un importante contributo alla comprensione della diffusione e della popolarità delle opere di Shakespeare già pochi decenni dopo la sua morte nel 1616.

L’importanza del ritrovamento

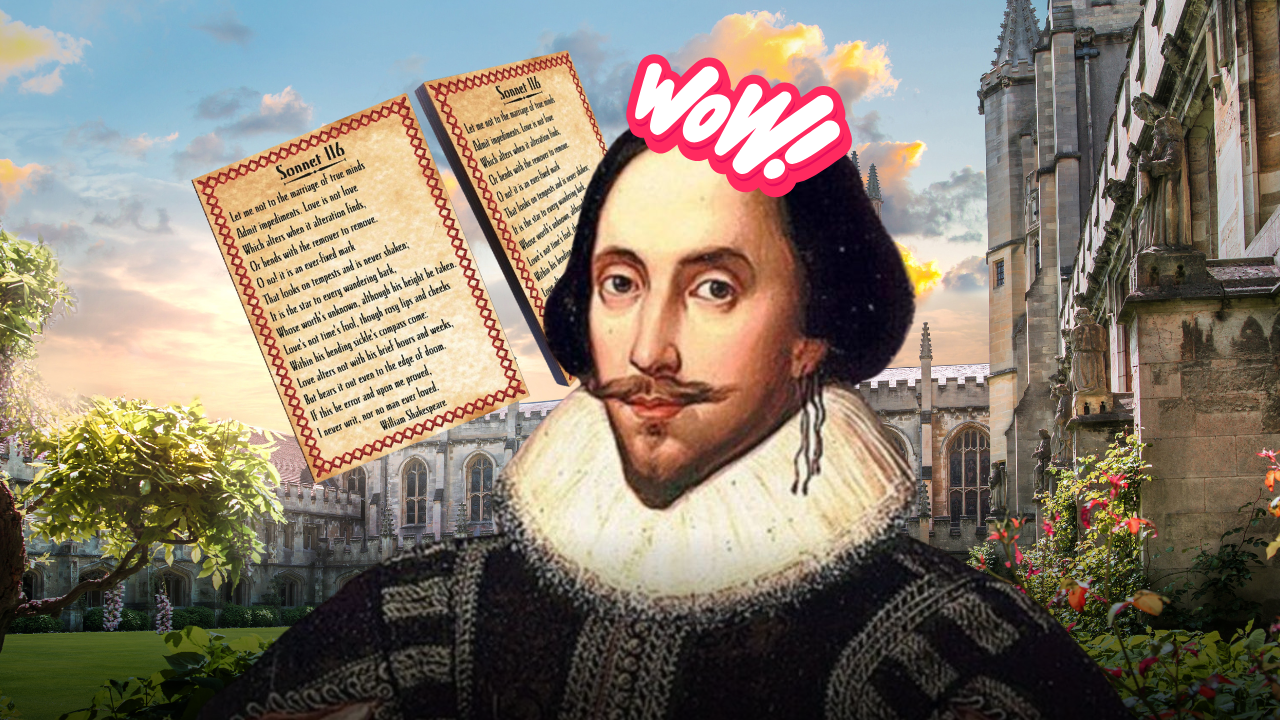

Il Sonetto 116, noto per il celebre incipit “Let me not to the marriage of true minds”, è considerato una delle più grandi celebrazioni dell’amore ideale. Il ritrovamento della seconda copia manoscritta conosciuta di questo sonetto offre una nuova prospettiva sulla sua ricezione storica. Veronese ha individuato la poesia in un manoscritto che descriveva genericamente il tema della “costanza in amore”, senza menzionare esplicitamente Shakespeare. L’aggiunta di un verso iniziale inedito, “L’errore auto-accecante sequestri quelle menti”, suggerisce una possibile alterazione del testo originale.

Shakespeare e la tradizione poetica

L’analisi della miscellanea in cui è stato ritrovato il sonetto ha rivelato che il testo potrebbe essere stato adattato a una canzone musicata da Henry Lawes, compositore attivo nel periodo della rivoluzione inglese. Inoltre, il sonetto era inserito in una sezione di opere considerate “proibite”, comprendente poesie satiriche e critiche politiche. Questo contesto potrebbe indicare un interesse più ampio per i sonetti di Shakespeare come veicolo di riflessione sociale e politica.

Il significato del Sonetto 116

Il Sonetto 116 esplora la natura dell’amore autentico, descrivendolo come un sentimento inalterabile e duraturo. L’amore vero non cambia con il tempo né si piega alle difficoltà: è una “stella polare” che guida gli innamorati attraverso le tempeste della vita. La sua musicalità e armonia lo rendono uno dei componimenti più iconici della letteratura inglese.

Cosa dice il Sonetto 116

Non sia mai ch’io ponga impedimenti all’unione di anime fedeli; Amore non è Amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l’altro s’allontana.

Oh no! Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai; è la stella-guida di ogni sperduta barca, il cui valore è sconosciuto, benché nota la distanza.

Amore non è soggetto al Tempo, pur se rosee labbra e gote dovran cadere sotto la sua curva lama; Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio: se questo è errore e mi sarà provato, Io non ho mai scritto, e nessuno ha mai amato.

INSTAGRAM.COM/LACITYMAG

Mistero

Il mostro di Loch Ness è uno spettro, parola di acchiappafantasmi

Il mistero di Nessie, il leggendario mostro di Loch Ness, attira ancora un milione di turisti ogni anno, grazie anche a storie come quella di Marquis HK e Mark Dann, due “cacciafantasmi” che affermano di aver rilevato il suo spirito.

Il mostro di Loch Ness, affettuosamente soprannominato Nessie, è uno dei miti più longevi e affascinanti della Scozia. Ogni anno, circa un milione di turisti si recano sulle rive del famoso lago scozzese nella speranza di intravedere la misteriosa creatura. Ma esiste davvero Nessie? Due “cacciafantasmi” britannici, Marquis HK e Mark Dann, sono convinti di sì. Con il loro kit per “rilevare gli spiriti”, i due hanno intrapreso un’avventura paranormale che ha portato a scoperte sorprendenti.

La scoperta paranormale

Marquis HK, 55 anni, e Mark Dann, che viaggiano per il Regno Unito visitando luoghi spettrali e raccontando le loro avventure su YouTube, hanno deciso di investigare sul mistero di Nessie. Armati di bacchette da rabdomante, una bussola e una macchina fotografica, si sono recati sulle rive di Loch Ness e hanno chiesto se lo spirito dell’animale fosse presente.

In un video, si vedono le bacchette muoversi improvvisamente e si sente un grido macabro in sottofondo. Marquis, originario di Inverness e impiegato presso un centro espositivo a tema Nessie, ha dichiarato: “È stato sbalorditivo. È un suono davvero particolare e ci ha lasciato completamente senza fiato. È il suono lamentoso di una creatura, e riecheggia attraverso il lago. Una delle teorie più diffuse su Nessie è che sia uno spirito e il suono che abbiamo udito è una prova schiacciante di questa teoria.”

La teoria degli spiriti

Marquis e Dann hanno condiviso la loro scoperta, proponendo una teoria intrigante: Nessie potrebbe non essere una creatura fisica, ma uno spirito. “Nessie è stato avvistato, ma è possibile che la gente non veda una creatura fisica. Non l’abbiamo sentito quando eravamo lì, ma nella registrazione. Non riesco a spiegarlo, è paranormale. Non c’è modo che sia un suono umano e non può essere dovuto all’attrezzatura. Utilizziamo attrezzature manuali, quindi non può generare suoni ‘finti'”.

Un mito che sopravvive

Nonostante le loro affermazioni, non esiste alcuna prova scientifica dell’esistenza del cosiddetto “mostro” di Loch Ness. Tutti i tentativi di trovare tracce della creatura o spiegazioni del mito sono falliti, e le presunte immagini fotografiche del “mostro” si sono rivelate false o comunque prive di valore scientifico. Tuttavia, il mito di Nessie continua a vivere, alimentato da storie affascinanti e misteriose come quella di Marquis e Dann.

L’importanza del mito

Il mito di Nessie non è solo una leggenda locale, ma un fenomeno che contribuisce significativamente al turismo scozzese. Durante l’estate, le storie sul mostro di Loch Ness diventano particolarmente popolari, attirando visitatori da tutto il mondo. Anche se le prove della sua esistenza rimangono elusive, la leggenda di Nessie continua a incantare e a stimolare l’immaginazione di milioni di persone.

Mistero

Marilyn Monroe, mistero infinito: James Patterson rilancia l’ombra dei Kennedy, di Sinatra e della Mafia

Marilyn Monroe non smette di far parlare di sé, nemmeno 63 anni dopo la morte. Nel suo nuovo libro The Last Days of Marilyn Monroe: A True Crime Thriller, James Patterson — uno degli autori più letti al mondo — rimette in scena la teoria più inquietante: la diva sarebbe morta non per un gesto volontario, ma per le informazioni che custodiva. «Navigava in acque molto pericolose», ha detto al Hollywood Reporter. Le sue frequentazioni? John e Robert Kennedy, Frank Sinatra, figure legate alla Mafia. «Gente che le confidava cose. E lei ne teneva traccia».

Un’indagine mai chiusa, tra autopsie incomplete e detective dubbiosi

Il corpo di Marilyn fu trovato nella sua casa di Brentwood: barbiturici sul comodino, una bottiglia di Nembutal, la tesi del suicidio archivata in poche ore. Ma, ricorda Patterson, l’autopsia «non fu completa come avrebbe dovuto». Non tutti i dettagli tornarono. E uno dei detective arrivati sul posto si convinse “di trovarsi davanti a una messa in scena”. Elementi che alimentano un alone di sospetto mai dissolto, alimentato dalle tantissime versioni circolate negli anni.

Una vita romanzo, tra dodici famiglie affidatarie e un talento che travolge

Il libro scritto con Imogen Edwards-Jones si muove tra fatti, ricostruzioni e dialoghi immaginati — dichiarati come tali — ripercorrendo anche l’infanzia drammatica della diva, cresciuta in undici famiglie affidatarie e segnata da una balbuzie che solo anni dopo riuscì a controllare. Patterson sostiene che il pubblico non conosca davvero la sua storia e che, dietro ogni fotografia patinata, ci fosse un percorso pieno di crepe e fragilità.

Oggi Marilyn è ancora al centro della cultura pop come simbolo, ossessione e mito irrisolto. Patterson spera ora che il libro diventi una serie tv. Per Hollywood, un altro tassello nell’eterno ritorno della sua stella più luminosa — e più controversa.

Mistero

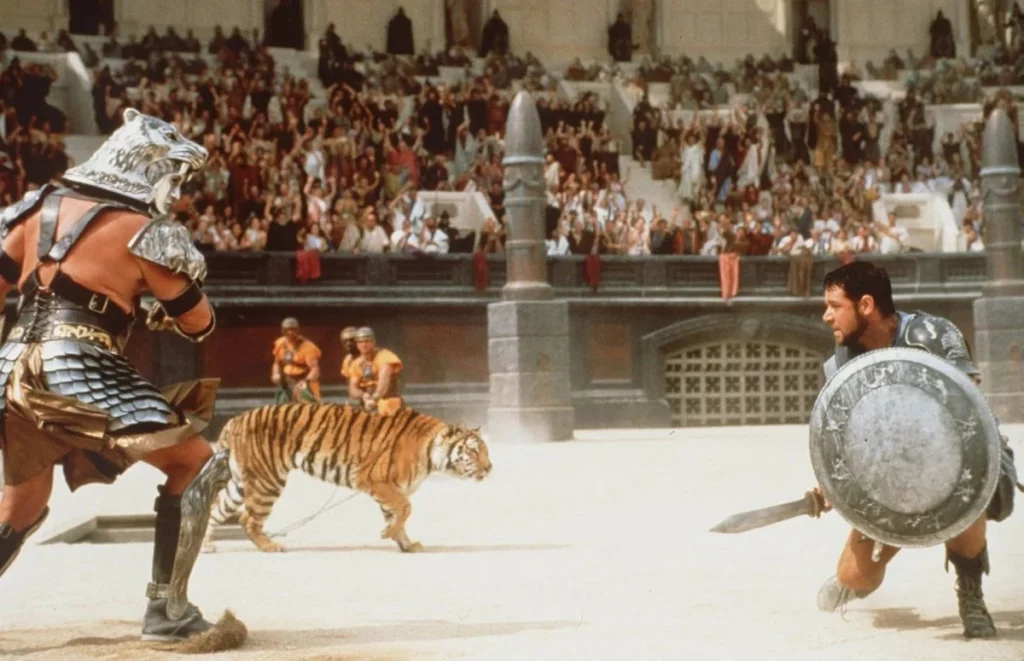

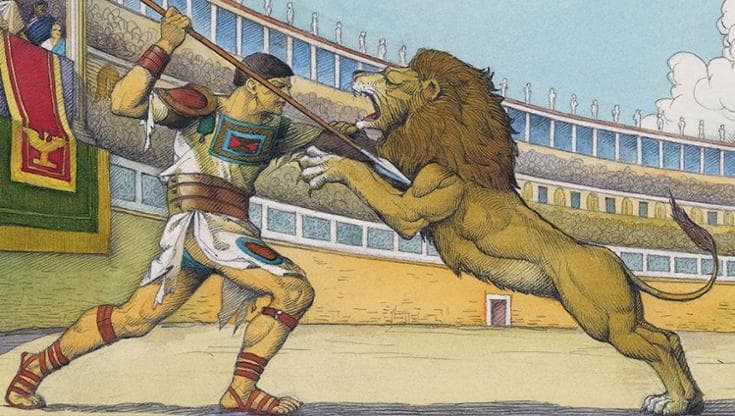

Quel morso nell’anca: la scoperta choc che riscrive la storia dei gladiatori in Britannia

Fino a oggi le prove dei sanguinosi spettacoli tra fiere e gladiatori fuori da Roma erano solo artistiche o letterarie. Ora, per la prima volta, uno scheletro umano con segni compatibili con un morso di leone fornisce la prova materiale che anche nelle province più periferiche dell’Impero si celebrava il macabro culto della violenza. Il teatro? L’antica Eboracum, la moderna York.

C’è un foro nell’osso dell’anca. Profondo, netto, senza margini di guarigione. Un taglio che non lascia spazio ai dubbi: chi ha subito quella ferita non è sopravvissuto. La cosa davvero sorprendente è che quel foro non lo ha provocato una spada, né una lancia, né uno dei tanti strumenti di morte dei gladiatori. È un morso. Di leone.

La scoperta arriva da York, nel Regno Unito, un tempo colonia romana nota come Eboracum, e cambia radicalmente la narrazione storica sugli spettacoli gladiatori fuori dalle mura di Roma. Lo scheletro appartiene a un uomo tra i 26 e i 35 anni, morto circa 1.800 anni fa, il cui corpo è stato sepolto con una cerimonia che suggerisce un certo rispetto. Eppure, di lui oggi resta solo quel foro nell’osso, la firma inconsapevole di un grande felino. E l’ipotesi di una morte sotto le zanne di una belva, in uno spettacolo pubblico.

Il ritrovamento è parte di un’indagine archeologica durata oltre vent’anni, coordinata dalla Maynooth University e da un consorzio di università e istituti britannici. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Plos One e rappresenta la prima prova osteologica diretta di un combattimento tra uomo e leone in territorio britannico.

La ferita, ricostruita in 3D, è stata confrontata con diversi modelli di dentature animali: quella del leone, per forma e dimensioni, è l’unica compatibile. “Una scoperta che apre una finestra terribile ma concreta sulla brutalità del potere romano”, spiega John Pearce del King’s College.

La tomba è stata rinvenuta nel sito di Driffield Terrace, noto per essere una delle necropoli gladiatorie meglio conservate del mondo romano. Già nel 2010 erano stati ritrovati 82 scheletri, molti dei quali con segni evidenti di vita da combattente: corpi robusti, fratture cicatrizzate, articolazioni rovinate dall’eccesso di sforzi. Uno di questi, oggi, parla con un morso.

Secondo l’archeologa Malin Holst, si trattava di un bestiario, il tipo di gladiatore addestrato a combattere con animali feroci. Le ossa di cavallo trovate accanto a lui, i traumi multipli e persino le tracce di malnutrizione infantile raccontano una vita di fatica, addestramento e probabilmente schiavitù. Un’esistenza passata a sfidare la morte — fino a che, un giorno, la morte ha vinto.

Eppure York non ha mai restituito tracce dirette di un anfiteatro romano. E allora dov’è avvenuto lo scontro? Forse in una struttura lignea temporanea. Forse in un’arena più piccola e già scomparsa. Di certo la ricchezza di Eboracum — la città che vide l’ascesa dell’imperatore Costantino nel 306 d.C. — giustifica la presenza di simili spettacoli. La provincia non era poi così lontana dal cuore pulsante dell’Impero.

Non erano solo giochi, erano messaggi politici. Simboli della forza romana, della sua capacità di domare le bestie, reali e metaforiche. La presenza di un leone a York ci ricorda un dettaglio spesso ignorato: l’impero catturava e deportava migliaia di animali esotici. Leoni, pantere, orsi dai monti dell’Atlante, tigri dall’India, giraffe, coccodrilli e ippopotami dall’Egitto. Viaggi impossibili, durissimi, solo per garantire al popolo quel miscuglio di orrore e meraviglia che teneva in piedi il consenso imperiale.

Quello che oggi possiamo chiamare intrattenimento era, in realtà, propaganda fatta carne. Carne umana, carne animale. E sangue.

Il foro nel bacino dell’uomo di York racconta tutto questo. Non servono mosaici, né affreschi, né epigrafi. Basta un morso. E un osso che ha atteso quasi due millenni per farsi sentire.

-

Gossip2 anni fa

Gossip2 anni faElisabetta Canalis, che Sex bomb! è suo il primo topless del 2024 (GALLERY SENZA CENSURA!)

-

Sex and La City2 anni fa

Sex and La City2 anni faDick Rating: che voto mi dai se te lo posto?

-

Cronaca Nera2 anni fa

Cronaca Nera2 anni faBossetti è innocente? Ecco tutti i lati deboli dell’accusa

-

Speciale Grande Fratello1 anno fa

Speciale Grande Fratello1 anno faHelena Prestes, chi è la concorrente vip del Grande Fratello? Età, carriera, vita privata e curiosità

-

Gossip2 anni fa

Gossip2 anni faLa De Filippi beccata con lui: la strana coppia a cavallo si rilassa in vacanza

-

Speciale Olimpiadi 20242 anni fa

Speciale Olimpiadi 20242 anni faFact checking su Imane Khelif, la pugile al centro delle polemiche. Davvero è trans?

-

Video1 anno fa

Video1 anno faVideo scandalo a Temptation Island Spagna: lei fa sesso con un tentatore, lui impazzisce in diretta

-

Speciale Grande Fratello1 anno fa

Speciale Grande Fratello1 anno faShaila del Grande Fratello: balzi da “Gatta” nei programmi Mediaset