Blog

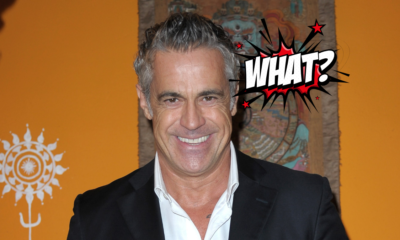

Alessandro Piva una vita architettonica

“Ho scelto architettura ma volevo studiare filosofia”. Dice ma aveva una grande passione per il disegno e quindi scelse la facoltà che dal punto di vista professionale gli dava maggiori chances rispetto all’Accademia di Belle Arti. “Mi sono trasferito a Milano dove ho potuto lavorare nello studio di Umberto Riva specializzandomi in architettura d’interni”.

Nato in provincia di Vicenza, ha studiato IUAV di Venezia, istituto universitario di architettura di Venezia con Umberto Riva e si è laureato nel 1994 in progettazione architettonica. Alessandro Piva (classe 1965), architetto e designer, insegna al Polimi, Dipartimento del Design, come professore a contratto. Da qualche anno è tornato a Vicenza ma, oltre all’insegnamento alla Bovisa, ha continuato a mantenere forti legami con il capoluogo lombardo.

“Ho scelto architettura ma volevo studiare filosofia”. Dice ma aveva una grande passione per il disegno e quindi scelse la facoltà che dal punto di vista professionale gli dava maggiori chances rispetto all’Accademia di Belle Arti. “Mi sono trasferito a Milano dove ho potuto lavorare nello studio di Umberto Riva specializzandomi in architettura d’interni“.

Dove aveva conosciuto Riva?

“Avevo conosciuto Riva a Thiene perché lì lavorava Lino Contin, falegname specializzato e apprezzato in tutta la Milano del design, da Carlo Scarpa a Franco Albini, il progettista della Matropolitana Milanese. Quando il Contin aveva dei lavori che gli passava Riva, mi chiamava per farmeli vedere, visionare i dettagli, poter carpire quei particolari che richiedevano manualità e una artigianalità spiccata. Insomma nella sua bottega laboratorio di alta falegnameria c’era solo da imparare”.

Entra nello studio di Riva e inizia il suo praticantato

Affitta un appartamento da single. “Nel 1995 Milano era quella da bere. Avevo l’impressione che ci fosse molta dinamicità. Euforia nell’organizzazione di eventi e mostre. Era una città molto vivace, forse era anche più inclusiva. Oggi la vedo più efficiente e organizzata rispetto alla metà degli anni ’90. Nei servizi si percepisce una efficienza maggiore a discapito del costo della vita, delle abitazioni e delle case, schizzato alle stelle. Oggi mi sembra meno aperta dal punto di vista economico se si viene da fuori e si vuole iniziare a lavorare”.

Nel capoluogo lombardo Alessandro c’è rimasto fino al 2004 quando nasce suo figlio. Sua moglie, laureata in storia dell’arte, allora lavorava per la Fondazione Danese che collaborava con diversi design, “oggi rilevata dalla moglie del proprietario di Artemide“. Il fatto di aver lavorato con grossi professionisti di fama internazionali ha permesso a Piva di costruirsi una immagine professionale di un certo livello. “Un passepartout importante”, dice. “Oggi come ieri i meccanismi ottenere committenze di valore a Milano sono sempre gli stessi. Se si hanno contatti con le aziende è semplice proporre dei progetti. Il percorso di un designer è assai difficile se non si hanno le giuste conoscenze”.

Come mai avete scelto di lasciare Milano e tornare a Vicenza?

A causa delle difficoltà incontrate tutti i giorni nella gestione di un figlio. A Vicenza la vita è più tranquilla e organizzata. Da allora ho continuato a fare avanti e indietro tra le due città”. Oggi Piva gestisce corsi semestrali organizzando laboratori per lo sviluppo della tesi di laurea. “Se pensiamo ai fenomeni urbanistici che hanno coinvolto Milano da prima dell’Expo a oggi, stravolgimenti che hanno cambiato il volto percepito di Milano dal Bosco Verticale, alla nuova Fiera Portello, alle belle cose fatte dall’architetto Zaha Adid, alla zona di viale Padova, al Garibaldi, possiamo dire che ora la città è irriconoscibile. E’ migliorata parecchio”.

Quindi rimpiange la Milano degli archistar?

Quello dell’archistar è un concetto legato agli anni 2000 per cercare di nobilitare il prodotto di design. Il fatto che una operazione sia seguita da un nome offre una garanzia ulteriore sulla bontà del prodotto. Ma quel messaggio oggi è tramontando. A metà degli anni ‘90 la committenza milanese era costituita principalmente da privati che avevano precise esigenze, con richieste non molto diverse da quella vicentina. La committenza milanese direi che è più ‘educata’ rispetto all’architettura d’interni. Oggi è palpabile una minore disponibilità economica, c’è una minore propensione ad affrontare certe spese e a indebitarsi. Certo chi vent’anni fa aveva disponibilità economiche ce le ha ancora oggi e può permettersi anche l’architetto famoso che viene vissuto come una garanzia. In sintesi continuo a percepire la città come un grande bacino di opportunità. A livello culturale esiste una tale concentrazione di fondazioni, organizzazioni, eventi che difficilmente si ritrovano nel resto del Paese”.

Milano offre ancora possibilità ai giovani che la scelgono per studiare e specializzarsi?

Penso proprio di sì. A Milano un giovane volenteroso che voglia farsi spazio in ogni campo professionale, ha diverse opportunità. La città offre potenzialità quasi illimitate. Negli ultimi decenni, inoltre, la città ha ri-svelato e rimesso in moto aspetti che aveva dimenticato ma che fanno parte della sua tradizione. Insomma il suo vero volto. Ha fatto emergere fenomeni di volontariato, welfare, assistenza, movimenti e associazione caritatevoli. E’ riemersa la sua vocazione molto attenta al sociale e alla carità. Oggi riesce a tradurre questa sua propensione in atti pratici e molto concreti. Anche se gli spazi di manovra si stanno restringendo perché l’economia nazionale e mondiale non aiuta.

E dal punto di vista sociale e ricreativo che cambiamenti ha riscontrato?

Milano ormai è diventato un parco giochi come Venezia, sono due facce della stessa medaglia, del turismo mordi e fuggi. Magari a Venezia museo a cielo aperto, il turismo è più inconsapevole rispetto alle cose da vedere e come vederle.

INSTAGRAM.COM/LACITYMAG

Moda e modi

Skincare naturale per labbra perfette anche in inverno: come proteggerle dal freddo e creare un burro di cacao fatto in casa

Con l’arrivo dell’inverno, le labbra tendono a screpolarsi e a perdere morbidezza. Idratazione, esfoliazione e protezione sono i pilastri di una skincare naturale che puoi realizzare comodamente a casa, per un sorriso sempre impeccabile.

- Le labbra non hanno ghiandole sebacee, quindi non producono sebo, lo strato protettivo naturale che aiuta a trattenere l’idratazione. Il freddo, il vento e l’aria secca dell’inverno peggiorano la situazione, portando a secchezza, screpolature e, nei casi più estremi, piccoli tagli dolorosi.

- Proteggerle è fondamentale non solo per motivi estetici, ma anche per il benessere della pelle. Una corretta skincare per le labbra può prevenire questi problemi, restituendo morbidezza e idratazione.

- I tre passi fondamentali per labbra perfette

- Esfoliazione delicata

Una volta alla settimana, rimuovi le cellule morte con uno scrub naturale. Mescola un cucchiaino di zucchero di canna con qualche goccia di miele o olio di oliva. Massaggia delicatamente le labbra con movimenti circolari per 1-2 minuti, poi risciacqua con acqua tiepida. - Idratazione intensa

Dopo lo scrub, applica uno strato abbondante di burro di cacao naturale o un olio vegetale, come quello di cocco, mandorle dolci o jojoba. Questi ingredienti creano una barriera protettiva e nutrono la pelle in profondità. - Protezione quotidiana

Utilizza un burro di cacao protettivo più volte al giorno, soprattutto prima di uscire. Cerca prodotti naturali che contengano cera d’api, burro di karité o oli essenziali per un’azione emolliente e rigenerante. - Come realizzare un burro di cacao fatto in casa

- Creare un burro di cacao in casa è semplice e permette di avere un prodotto naturale, senza sostanze chimiche o profumi artificiali.

- Ingredienti:

- 10 g di cera d’api (o cera vegetale per una versione vegana)

- 10 g di burro di karité

- 10 g di olio di cocco

- 5 g di olio di mandorle dolci

- 3 gocce di olio essenziale (opzionale), come lavanda o arancia dolce, per un tocco profumato

- Un contenitore per burrocacao (può essere un piccolo barattolo o un tubetto vuoto)

Procedimento:

- Sciogli gli ingredienti a bagnomaria: in un pentolino, unisci la cera d’api, il burro di karité e l’olio di cocco. Scalda a fuoco lento mescolando finché tutto si sarà sciolto e amalgamato.

- Aggiungi gli oli essenziali: se desideri un burro di cacao profumato, aggiungi le gocce di olio essenziale una volta che il composto è tiepido, ma ancora liquido. Mescola bene.

- Versa il composto nel contenitore: trasferisci il liquido nel barattolo o nel tubetto e lascia raffreddare a temperatura ambiente fino a quando si sarà solidificato.

- Conserva e utilizza: il tuo burro di cacao fatto in casa è pronto! Può essere conservato fino a sei mesi in un luogo fresco e asciutto.

Consigli extra per labbra sempre morbide

- Evita di leccarti le labbra: la saliva può seccarle ulteriormente, peggiorando screpolature e irritazioni.

- Bevi molta acqua: l’idratazione interna è fondamentale per prevenire la secchezza delle labbra.

- Protezione solare anche in inverno: se trascorri molto tempo all’aperto, scegli un burro di cacao con filtro UV per proteggere le labbra dai raggi solari.

Labbra perfette anche in inverno: il potere della natura

Con pochi e semplici accorgimenti, puoi dire addio a labbra screpolate e doloranti. La skincare naturale non solo è efficace, ma ti permette di coccolarti con ingredienti sani e rispettosi dell’ambiente. E con il tuo burro di cacao fatto in casa, le labbra saranno morbide, protette e pronte ad affrontare qualsiasi giornata invernale.

Sic transit gloria mundi

Elodie cambia le regole del desiderio: l’amore con Franceska diventa pop (e l’Italia applaude)

La cantante simbolo di sensualità e indipendenza affettiva archivia i vecchi schemi e vive alla luce del sole un legame che il pubblico legge come spontaneo. Social dalla sua parte, gossip spiazzato: più che uno scandalo, sembra un segno dei tempi.

Per anni Elodie è stata raccontata come la donna più sexy del pop italiano, icona di sensualità consapevole, corpo esibito senza pudori moralisti e femminilità mai addomesticata. Una che ha costruito la propria immagine attraversando desiderio, provocazione e talento senza chiedere permesso. Eppure, paradossalmente, la vera rottura non arriva da una copertina audace o da un video ammiccante, ma da qualcosa di molto più semplice: la normalità.

La normalità di una presenza costante, quella della ballerina Franceska Nuredini, bionda, magnetica, presenza fissa dentro e fuori il palco. Una vicinanza che all’inizio sembrava parte della grammatica dello show business – coreografie, prove, complicità scenica – e che col tempo ha assunto i contorni di un legame più profondo. Non per dichiarazioni roboanti, non per confessioni studiate a tavolino, ma per quella sequenza di momenti condivisi che oggi, nell’era dei social, valgono più di mille interviste.

Il punto interessante non è nemmeno stabilire che cosa siano davvero l’una per l’altra. Il punto è la reazione del pubblico. Perché se fino a qualche anno fa una storia al femminile legata a una popstar avrebbe acceso polemiche e dibattiti da salotto televisivo, oggi la risposta prevalente è un’altra: curiosità, simpatia, incoraggiamento. I social non gridano allo scandalo, semmai applaudono. Elodie e Franceska diventano trend topic in positivo, come se raccontassero qualcosa che molti avevano già interiorizzato ma che mancava ancora di un volto così popolare.

Del resto Elodie non ha mai mostrato vocazione per i recinti comodi. Ha sempre attraversato i temi che altri sfiorano con prudenza: il corpo, la libertà sessuale, la politica dell’immagine, il diritto di cambiare pelle. Dalla musica alla televisione, dal cinema alle docuserie, ha costruito una carriera in cui l’identità non è mai stata statica. Anche nelle relazioni sentimentali ha seguito lo stesso copione: prima Marracash, poi Andrea Iannone, storie etero vissute alla luce del sole, senza l’ansia di dover sembrare perfetta.

La fine della relazione con Iannone, riletta oggi, appare meno melodrammatica di quanto ci si potrebbe aspettare. Franceska era già presente nella vita della cantante, una figura centrale e conosciuta. Secondo le ricostruzioni circolate, l’ex pilota non sarebbe stato estraneo a questa dinamica né alla visione poco tradizionale che Elodie avrebbe dei legami. Tradotto dal linguaggio del gossip: niente scenate, niente narrazioni da tradimento, ma una gestione personale dei sentimenti. Una parola che, nel mondo delle celebrity, suona quasi rivoluzionaria: libertà.

Le immagini raccontano più delle parole. Prima la Thailandia, poi Milano. Viaggi, prove, tempo libero. Poi la quotidianità più disarmante: dal parrucchiere, in giro per negozi, tra selfie con i fan e commissioni qualunque. Un episodio colpisce proprio per la sua banalità: Elodie che si distrae davanti a una borsa dell’acqua calda con rivestimento animalier in un negozio di accessori per la casa. È un dettaglio minuscolo, ma dice tutto. Questa storia funziona perché non viene messa in scena come una rivoluzione, ma come vita normale. Due persone che stanno bene insieme e fanno cose comuni.

E qui sta la vera svolta culturale. Per anni l’omosessualità femminile nel pop è stata o ammiccamento studiato o dichiarazione militante. In questo caso sembra semplicemente esistenza. Non c’è manifesto, non c’è bandiera, non c’è bisogno di etichette. È forse questo che rende la vicenda digeribile a un pubblico vasto: non chiede di scegliere da che parte stare, non pretende approvazioni ideologiche. Mostra e basta.

Elodie, da questo punto di vista, gioca un’altra partita rispetto a molte colleghe. Non ha mai cercato l’immagine della “brava ragazza”, ma nemmeno quella della ribelle a tutti i costi. Ha lavorato su un’idea di autenticità che può piacere o meno, ma appare coerente. Se una frequentazione diventa pubblica è perché, quando sei Elodie, la vita finisce inevitabilmente sotto osservazione. Non serve costruire scandali: basta uscire di casa.

Intanto la sua carriera prende una direzione sempre più ampia. Si è concessa una pausa dai tour fino al 2027, scelta che le regala tempo e respiro. Negli ultimi anni ha alternato musica, cinema e televisione con disinvoltura, diventando uno dei volti più trasversali dello spettacolo italiano. Il Nastro d’Argento vinto per “Fuori” ha legittimato anche il percorso da attrice, e ora l’attende una serie importante come “Nemesi”, dove interpreta una donna fragile e in cerca di riconoscimento.

Colpisce il contrasto tra il personaggio e la persona. Sullo schermo dà volto a figure insicure, nella vita reale appare padrona delle proprie scelte. Non ha mai dato l’impressione di vivere le relazioni per convenienza o strategia d’immagine. Con Marracash, con Iannone e ora con Franceska, la linea sembra la stessa: seguire ciò che sente e poi gestire il rumore che ne consegue.

Forse è proprio questo che il pubblico percepisce. Non una mossa di marketing, ma una traiettoria personale. In un Paese che ama etichettare in fretta, Elodie sembra muoversi in anticipo, lasciando agli altri il compito di inseguire definizioni. E mentre qualcuno cerca ancora il titolo giusto per raccontarla, lei fa la cosa più semplice e insieme più spiazzante: vive. E lo fa senza chiedere il permesso di essere capita.

Moda e modi

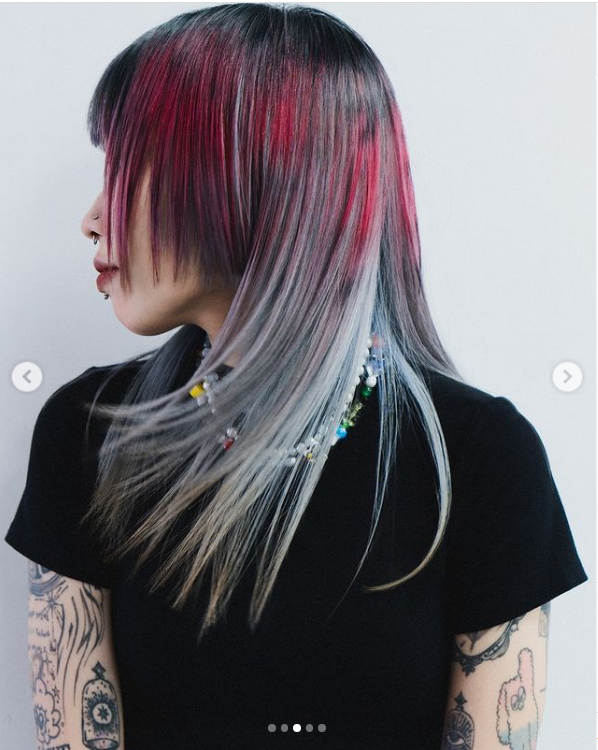

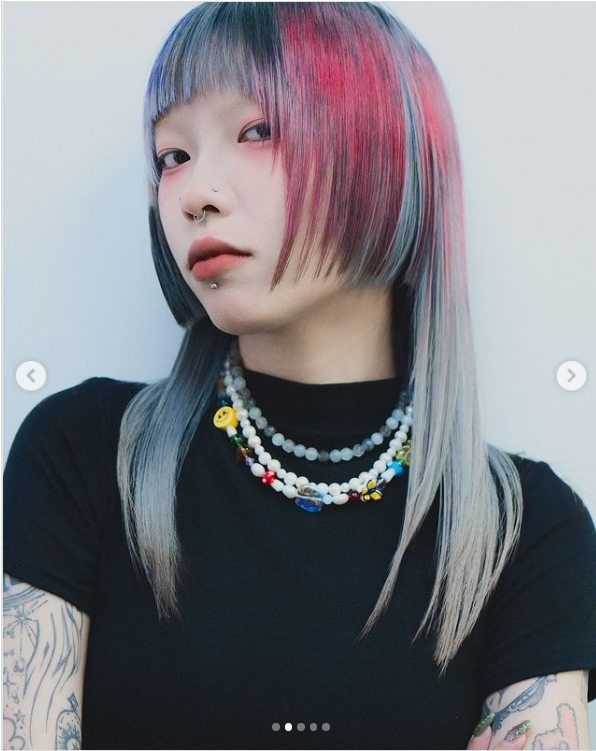

Manga Mania: il taglio Hime che trasforma il tuo look con un tocco giapponese

Geometrico e iconico, il taglio Hime è l’ultimo must-have per chi cerca un hairlook unico, con lunghezze perfette per sperimentare colori audaci e scalature nette. Adatto a diverse forme del viso, questo stile è dedicato a chi ama l’estetica dei manga e vuole osare con personalità.

Il mondo dei manga e degli anime giapponesi continua a influenzare la moda e le tendenze globali, e il taglio Hime ne è un perfetto esempio. Questo stile di capelli, che significa letteralmente “principessa”, affonda le sue radici nell’antica tradizione giapponese e oggi si impone come trend tra i giovani di tutto il mondo. Se prima l’estetica nipponica era riservata ai fan del cosplay e agli eventi speciali, oggi spopola sui social con oltre 90 milioni di post su TikTok, rendendo l’Hime un taglio irresistibile.

Un taglio regale: l’origine storica dell’Hime

L’Hime haircut non è solo un look moderno: la sua storia risale al periodo Heian (794-1185 d.C.), quando le donne dell’aristocrazia giapponese lo adottavano per distinguersi dalle classi inferiori. Con il passare dei secoli, lo stile è rimasto iconico e negli anni ’70 è diventato popolare grazie all’esplosione della cultura pop e dei manga. Le eroine di queste storie, spesso principesse o ragazze fuori dal comune, indossavano questo taglio come segno distintivo, rendendolo un simbolo di indipendenza e forza.

Come realizzare il taglio Hime: guida e consigli

L’Hime haircut si distingue per le sue linee nette e geometriche, che richiedono precisione e cura nella realizzazione. Ecco le caratteristiche principali e come ricrearlo, anche a casa:

- Frangia: La frangia è uno degli elementi distintivi. Può essere cortissima o all’altezza delle sopracciglia, ma sempre piena e geometrica. Può essere abbinata a curtain bangs che arrivano fino a metà guancia o leggermente sotto l’orecchio.

- Lunghezze laterali: Queste sezioni vengono tagliate orizzontalmente, creando un effetto simmetrico che enfatizza la struttura del viso. Le lunghezze laterali sono solitamente pari o leggermente scalate.

- Chioma lunga e sleek: La chioma deve essere lunga e liscia, ma può essere adattata anche a lunghezze medie, fino alle spalle o poco sotto. Lo styling ideale è sleek, ovvero super liscio, per mantenere la pulizia delle linee geometriche. Tuttavia, si possono aggiungere leggere ondulazioni per personalizzare il look senza tradire lo stile originario.

A chi sta bene l’Hime Haircut?

L’Hime haircut è un taglio versatile e si adatta a diverse forme del viso, bilanciando i lineamenti e creando armonia. Ecco alcune indicazioni su come sfruttarlo al meglio:

- Visi rotondi o a cuore: Le lunghezze laterali aiutano a snellire i volti rotondi, aggiungendo verticalità e rendendo l’insieme più equilibrato. La frangia corta o media, se tagliata con precisione, riproporziona le dimensioni e armonizza i tratti.

- Visi ovali o allungati: Per chi ha un viso ovale, l’Hime haircut enfatizza le proporzioni naturali, aggiungendo un tocco di originalità. Sui visi allungati, la frangia spezza la verticalità e ammorbidisce i tratti, mentre le lunghezze scalate laterali riequilibrano eventuali asimmetrie.

- Lineamenti marcati: Anche chi ha lineamenti forti o un naso pronunciato può beneficiare del taglio Hime, che con le sue geometrie nette e le lunghezze proporzionate aiuta a “diluire” e riequilibrare i tratti del viso.

Lo styling dell’Hime: il colore fa la differenza

L’Hime haircut può diventare ancora più espressivo con il giusto colore. I manga, infatti, hanno reso iconiche combinazioni di tonalità estreme e fantasiose. Ecco alcune idee per chi vuole osare:

- Color block: Scegli un colore pieno e deciso come il nero corvino, il blu notte o il biondo platino. Queste tonalità evidenziano la struttura del taglio, mettendo in risalto le linee nette e la pulizia delle geometrie.

- Tinte pastello: Se vuoi dare un tocco più audace, opta per colori pastello come rosa, lilla, verde menta o azzurro. I colori chiari su lunghezze scure o viceversa creano un effetto contrastante che richiama l’estetica dei manga.

- Sfumature e balayage: Per un look più sofisticato, puoi sperimentare sfumature leggere o un balayage che si integra con le lunghezze laterali e la frangia, aggiungendo profondità e movimento al taglio.

Le varianti moderne dell’Hime: dall’estremo al quotidiano

Il taglio Hime è adatto a chi ama sperimentare e vuole un look che vada oltre le tendenze tradizionali. Ma ci sono anche versioni più soft per chi desidera mantenere uno stile ispirato ai manga senza esagerare:

- Hime medio: Per chi non vuole osare con lunghezze estreme, l’Hime medio mantiene le caratteristiche principali, ma su un taglio che arriva poco sotto le spalle. Meno impegnativo, ma comunque d’impatto.

- Hime soft con frangia lunga: In questo caso, la frangia viene portata lunga e aperta, creando un effetto curtain bangs, più dolce e romantico, ma sempre con un accenno alla struttura classica del taglio.

- Hime con styling mosso: Per un tocco più moderno e meno rigoroso, lo styling mosso è un’ottima variante. Le lunghezze laterali rimangono definite, ma il movimento dona un aspetto più casual, adatto a chi vuole portare il taglio anche nella vita di tutti i giorni.

L’Hime haircut è una scelta di stile che non passa inosservata, perfetta per chi ama l’estetica nipponica e vuole un look distintivo e versatile, capace di adattarsi a diverse personalità e occasioni.

-

Gossip2 anni fa

Gossip2 anni faElisabetta Canalis, che Sex bomb! è suo il primo topless del 2024 (GALLERY SENZA CENSURA!)

-

Sex and La City2 anni fa

Sex and La City2 anni faDick Rating: che voto mi dai se te lo posto?

-

Cronaca Nera2 anni fa

Cronaca Nera2 anni faBossetti è innocente? Ecco tutti i lati deboli dell’accusa

-

Speciale Grande Fratello1 anno fa

Speciale Grande Fratello1 anno faHelena Prestes, chi è la concorrente vip del Grande Fratello? Età, carriera, vita privata e curiosità

-

Gossip2 anni fa

Gossip2 anni faLa De Filippi beccata con lui: la strana coppia a cavallo si rilassa in vacanza

-

Speciale Olimpiadi 20242 anni fa

Speciale Olimpiadi 20242 anni faFact checking su Imane Khelif, la pugile al centro delle polemiche. Davvero è trans?

-

Video1 anno fa

Video1 anno faVideo scandalo a Temptation Island Spagna: lei fa sesso con un tentatore, lui impazzisce in diretta

-

Speciale Grande Fratello1 anno fa

Speciale Grande Fratello1 anno faShaila del Grande Fratello: balzi da “Gatta” nei programmi Mediaset