Curiosità

Cosa ci fa il nostro Paese nella Top 15 dei Paesi più antipatici del mondo?

Azioni del governo, cultura e mentalità, religione, comportamento dei turisti, arte, cucina, usi e costumi: tutti questi elementi possono far apprezzare o meno un paese. Ma ci sono nazioni che, per un motivo o per l’altro, proprio non riescono a farsi amare. E sorprendentemente, c’è anche l’Italia nella top 15 dei paesi più odiati al mondo.

World Population Review, ripresa da Stars Insider, ha stilato la classifica degli stati più odiati al mondo, basandosi su vari aspetti che contribuiscono a formare le opinioni negative. Questi includono la politica interna ed estera dei paesi, le violazioni dei diritti umani, i comportamenti culturali, e persino le percezioni legate ai personaggi pubblici e alla storia. Questa classifica offre uno sguardo affascinante e a tratti scioccante su come certe nazioni siano viste negativamente nel contesto globale.

Tra i paesi più odiati, troviamo nazioni con storie di conflitti, instabilità politica, violazioni dei diritti umani e politiche controverse. Ogni paese nella lista ha le sue specifiche motivazioni che alimentano il disprezzo internazionale. E in questa particolare classifica, anche l’Italia, nonostante la sua ricca cultura, il suo cibo amato in tutto il mondo e le sue bellezze naturali, si trova tra i primi quindici paesi meno apprezzati. Ma perché? Andiamo a scoprirlo insieme.

La classifica

Sudafrica: Questo paese, nonostante le sue bellezze naturali, è spesso criticato per le sue problematiche interne legate alla criminalità e alle disuguaglianze sociali.

Canada: Nonostante la reputazione di paese pacifico, il Canada è legato negativamente da alcuni alla figura di Justin Bieber, una scelta curiosamente artistica.

Australia: Spesso invidiata per la sua bellezza, ma criticata per le sue politiche di immigrazione e il trattamento delle popolazioni indigene.

Myanmar: La persecuzione della popolazione musulmana Rohingya ha attirato molte critiche internazionali.

Vaticano: La reputazione negativa è in gran parte dovuta all’occultamento di scandali di abusi sessuali all’interno della Chiesa.

Qatar: Non piacciono le violazioni dei diritti umani e le forti disparità sociali.

Turchia: Accusata dall’ONU di violazione dei diritti umani nel 2017.

Argentina: In miglioramento dopo la vittoria della Coppa del Mondo, ma ancora criticata per problemi economici e sociali.

Indonesia: Ricca di turbolenze politiche e crisi finanziarie.

Serbia: L’astio non manca tra popolazioni limitrofe.

Somalia: Il principale problema è la pirateria.

Corea del Sud e Messico: Criticati per corruzione e cartelli della droga, nonostante la loro bellezza culturale.

Italia: Arriviamo così all’Italia, un paese che, nonostante il suo patrimonio artistico e culinario, viene spesso criticato per la maleducazione percepita e la poca ospitalità verso gli stranieri. Ma è davvero così?

L’Italia nella classifica dei paesi più odiati

L’Italia, nota per la sua arte, la sua cucina e i suoi paesaggi mozzafiato, sorprende per la sua presenza tra i quindici paesi più odiati al mondo. Ma perché?

Azioni del governo e politica

L’instabilità politica italiana, con frequenti cambi di governo e polemiche interne, può contribuire a un’immagine di inefficienza e disorganizzazione. Le politiche migratorie controverse e le difficoltà economiche hanno anche alimentato percezioni negative.

Cultura e mentalità

Gli italiani sono spesso descritti come calorosi e ospitali, ma non manca chi li percepisce come maleducati e poco tolleranti verso gli stranieri. Questo stereotipo, sebbene esagerato, può influenzare negativamente l’immagine del paese.

Religione

Il ruolo predominante della Chiesa Cattolica in Italia, con le sue influenze sulla vita pubblica e privata, può essere visto come un aspetto negativo da chi proviene da culture più secolari o con differenti orientamenti religiosi.

Comportamento dei turisti

L’Italia è una delle mete turistiche più ambite al mondo, e il comportamento dei turisti può talvolta creare tensioni con i locali, contribuendo a un clima di incomprensione e frustrazione reciproca.

Arte e cultura

Paradossalmente, l’Italia è anche invidiata per il suo immenso patrimonio culturale. Questa invidia può trasformarsi in risentimento, soprattutto quando si parla della gestione e della conservazione di tale patrimonio.

Cucina

La cucina italiana è amata in tutto il mondo, ma anche qui può esserci un rovescio della medaglia. La rigidità con cui vengono difesi i piatti tradizionali può essere vista come chiusura verso le innovazioni culinarie di altre culture.

Altri paesi della classifica

Oltre all’Italia, la classifica include anche paesi come Siria, Francia, Germania, Regno Unito, Afghanistan, India, Giappone, Arabia Saudita, Iraq, Iran, Pakistan, Israele e Stati Uniti. Ciascuno di questi paesi ha le sue specifiche ragioni per cui è malvisto, che vanno dai conflitti interni e le violazioni dei diritti umani alla storia passata e le politiche attuali.

Il podio dell’odio

Salendo verso il podio dell’odio, troviamo al terzo posto la Corea del Nord, al secondo la Cina e, al primo posto, la Russia, soprattutto per le relazioni tese con gli Stati Uniti.

INSTAGRAM.COM/LACITYMAG

Curiosità

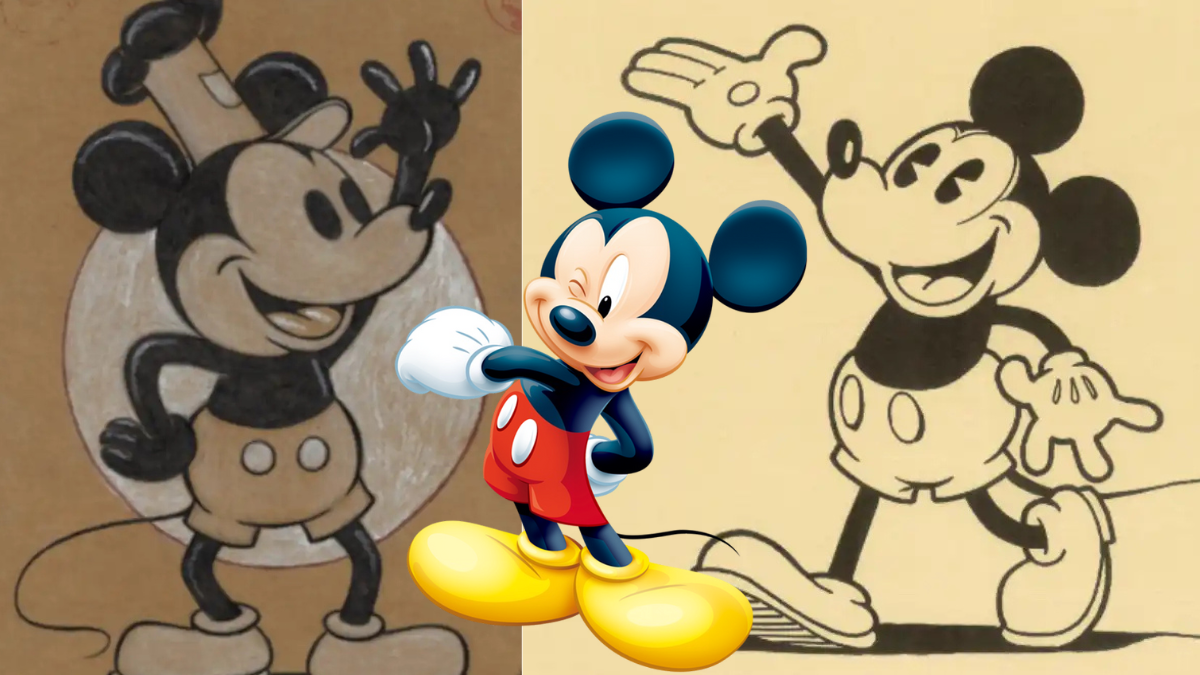

Betty Boop e Topolino “liberi” dal 2026: cosa cambia davvero con l’ingresso nel pubblico dominio

Un passaggio storico per la cultura pop: Betty Boop e Topolino entrano nel pubblico dominio con le loro prime rappresentazioni, insieme a opere di Agatha Christie, William Faulkner, classici del cinema e brani immortali. Ma attenzione: solo le versioni originali del 1930 sono realmente “libere”, mentre tutte le evoluzioni successive restano protette dal copyright. Gli esperti spiegano che è un passaggio fondamentale per la creatività e per la possibilità di reinventare il patrimonio culturale.

Dal 2026 una fetta importante dell’immaginario del Novecento diventa di pubblico dominio. È il momento di Betty Boop e di una nuova serie di cartoni di Topolino del 1930, che entrano ufficialmente tra le opere liberamente utilizzabili, aprendo scenari interessanti per il mondo dell’arte, dell’intrattenimento e della creatività. Insieme a loro, numerosi romanzi, film e brani musicali usciti in quell’anno, destinati a una nuova vita.

Personaggi iconici, ma con molti paletti

L’annuncio riguarda prima di tutto la celebre Betty Boop, simbolo della femminilità frizzante degli anni ruggenti, e nuove apparizioni del Topolino delle origini, quello ancora in bianco e nero, con il design essenziale dei primi corti animati. Entrano nel pubblico dominio anche altre figure legate al mondo Disney, come Rover, il cane che più tardi diventerà Pluto. Ma il punto cruciale è uno: si tratta esclusivamente delle versioni del 1930. Qualsiasi evoluzione grafica o narrativa successiva resta ancora protetta dal copyright.

Un tesoro culturale che si riapre

Insieme ai personaggi animati, diventeranno libere opere letterarie di primo piano come “Mentre morivo” di William Faulkner e “La morte nel villaggio” di Agatha Christie, oltre ai primi romanzi di Nancy Drew e classici per bambini come The Little Engine That Could. Anche il cinema riacquista pezzi di storia: tra i titoli in lista “Niente di nuovo sul fronte occidentale” del 1930 e “Animal Crackers” dei Fratelli Marx.

Sul fronte sonoro, entrano nel dominio pubblico registrazioni del 1925 e composizioni del 1930, tra cui brani entrati nella leggenda: “Georgia on My Mind” e “Dream a Little Dream of Me”, insieme alle incisioni storiche di artisti come Bessie Smith e Marian Anderson.

Perché è importante

Gli esperti sottolineano che questo passaggio è vitale per la cultura contemporanea. Senza pubblico dominio non ci sarebbero rivisitazioni, reinterpretazioni, nuove opere ispirate a quelle del passato. La creatività si alimenta di ciò che è stato e ora scrittori, illustratori, registi e musicisti avranno uno spazio più ampio su cui lavorare, senza rischi legali e senza costi proibitivi.

Resta comunque necessaria prudenza: ogni utilizzo dovrà rispettare i limiti temporali e le versioni davvero liberate, per evitare di confondere originali e reinterpretazioni successive, ancora coperte da copyright. Ma il mondo della cultura ha già iniziato a guardare a questo 1930 che torna improvvisamente attuale.

Curiosità

Casa e fortuna: talismani e simboli per un 2026 pieno di energia positiva, armonia e buon auspicio dentro le nostre abitazioni

Quadrifogli, coccinelle, ferri di cavallo, piante “fortunelle”, oggetti simbolici e tradizioni di buon auspicio: arredare con significato non è solo una scelta estetica ma un modo per caricare gli spazi di energia positiva e accogliere il 2026 con fiducia.

Accogliere il nuovo anno significa anche rinnovare l’energia della casa, il luogo dove si vive, si sogna, si progetta e, sempre più spesso, si lavora. Curare gli ambienti domestici non è soltanto una questione estetica: circondarsi di simboli positivi, amuleti e piccoli richiami alla fortuna è diventato, per molti, un gesto di benessere emotivo, quasi un rituale di rinascita. Nel passaggio verso il 2026 cresce il desiderio di protezione, prosperità e serenità, e gli oggetti simbolici entrano nelle case non solo come decorazione, ma come promesse silenziose.

Il valore dei simboli del buon auspicio

Gli amuleti e i talismani attraversano epoche e culture. In molte tradizioni si ritiene che certi simboli contribuiscano a proteggere la casa e favorire equilibrio e prosperità. Inserirli negli ambienti domestici all’inizio dell’anno è un modo per “iniziare bene”, un gesto che unisce speranza e ritualità. Tra i simboli più amati continuano a dominare il quadrifoglio, da sempre legato alla fortuna; la coccinella, associata a protezione e gioia; il ferro di cavallo, appeso sopra la porta come scudo contro la sfortuna; e il bambù della fortuna, caro al Feng Shui perché portatore di prosperità e armonia.

La casa come rifugio energetico

Nel 2026 la casa non è solo spazio abitativo ma luogo simbolico. Molti scelgono talismani legati agli elementi naturali: pietre e cristalli associati a energia positiva, campanelli tibetani per “muovere” le vibrazioni dello spazio, sacchettini profumati di lavanda o rosmarino considerati da sempre portafortuna. La disposizione ha un ruolo importante: gli ingressi sono i punti dove spesso si concentra la protezione, mentre soggiorno e cucina diventano i luoghi della convivialità e della prosperità, dove inserire simboli di abbondanza e calore. Anche i colori giocano la loro parte: oro, verde, rosso e tonalità calde vengono scelti per evocare ricchezza, energia e vitalità.

Tra tradizione e design: la fortuna che arreda

Questi oggetti non sono più solo superstizione o folklore. Oggi dialogano con il gusto contemporaneo e diventano veri elementi di interior design. Un ferro di cavallo stilizzato può diventare complemento d’arredo, una pianta simbolica può completare uno spazio minimal, una piccola coccinella in ceramica può regalare un dettaglio allegro e discreto. Anche le culture orientali continuano a influenzare il gusto occidentale: gatti Maneki Neko, simboli giapponesi di fortuna, e riferimenti Feng Shui entrano nelle case europee con eleganza e naturalezza, portandosi dietro una filosofia fatta di equilibrio e armonia.

Accogliere il nuovo anno con talismani e simboli è, in fondo, un modo semplice per raccontare un desiderio collettivo: entrare nel 2026 con fiducia, circondarsi di cose belle e significative, trasformare la casa in un luogo capace di proteggere, ispirare e accompagnare ogni nuovo inizio.

Curiosità

La casa dei Kennedy a Georgetown è in vendita: la storica residenza di John e Jackie sul mercato per 7,5 milioni di dollari

Si chiama Marbury House la residenza di Georgetown dove John Fitzgerald Kennedy e Jacqueline Bouvier vissero prima di trasferirsi alla Casa Bianca. Oggi quella dimora carica di storia è sul mercato con Sotheby’s International Realty al prezzo di 7,5 milioni di dollari: eleganza, memoria e fascino di un’America che non esiste più.

Prima che diventasse un simbolo del potere mondiale, prima dell’aura quasi mitologica della Casa Bianca, c’era una casa. Ed era qui, nel cuore raffinato di Georgetown, il quartiere più elegante e storico di Washington. Marbury House è la residenza in cui John F. Kennedy e Jackie vissero una parte fondamentale della loro vita privata, quella in cui la coppia costruiva futuro, ambizioni politiche, vita familiare e immagine pubblica.

Oggi quella townhouse torna protagonista della cronaca immobiliare perché Sotheby’s International Realty l’ha rimessa ufficialmente in vendita: prezzo richiesto, 7,5 milioni di dollari. Non solo un immobile di lusso, ma un frammento vivo di storia americana.

Un indirizzo che profuma di storia

Georgetown non è un quartiere qualsiasi: è il cuore aristocratico della capitale, tra strade di mattoni, facciate curate, giardini nascosti e dimore che raccontano decenni di politica e potere. Qui i Kennedy costruirono parte della loro immagine pubblica, in un contesto che allora rappresentava il centro pulsante della società colta, influente e mondana di Washington.

Eleganza, fascino e atmosfera d’epoca

Marbury House conserva il fascino delle grandi dimore storiche americane. Ambienti raffinati, saloni luminosi, finiture pregiate e un’eleganza sobria ma potente. Non una villa pomposa, ma una casa vissuta, pensata per ospitare incontri, conversazioni e momenti privati di una delle coppie più iconiche della storia contemporanea.

Una casa che è anche un simbolo

Comprare questa residenza significa acquistare molto più di spazi e metri quadrati. Significa entrare in contatto con un’epoca, con una narrazione, con il mito dei Kennedy. Significa portare in casa la memoria di un tempo in cui politica, glamour e cultura si intrecciavano in modo irripetibile. Non stupisce quindi che il mercato internazionale del lusso abbia subito acceso i riflettori sulla vendita.

Questa non è semplicemente una casa di pregio: è un luogo che ha visto passare decisioni, emozioni, passaggi storici. Un pezzo di America in mattoni e legno, elegantemente custodito e oggi pronto a scrivere un nuovo capitolo, con un nuovo proprietario… ma senza perdere il suo mito.

-

Gossip2 anni fa

Gossip2 anni faElisabetta Canalis, che Sex bomb! è suo il primo topless del 2024 (GALLERY SENZA CENSURA!)

-

Sex and La City2 anni fa

Sex and La City2 anni faDick Rating: che voto mi dai se te lo posto?

-

Cronaca Nera2 anni fa

Cronaca Nera2 anni faBossetti è innocente? Ecco tutti i lati deboli dell’accusa

-

Speciale Grande Fratello1 anno fa

Speciale Grande Fratello1 anno faHelena Prestes, chi è la concorrente vip del Grande Fratello? Età, carriera, vita privata e curiosità

-

Gossip1 anno fa

Gossip1 anno faLa De Filippi beccata con lui: la strana coppia a cavallo si rilassa in vacanza

-

Speciale Olimpiadi 20241 anno fa

Speciale Olimpiadi 20241 anno faFact checking su Imane Khelif, la pugile al centro delle polemiche. Davvero è trans?

-

Video12 mesi fa

Video12 mesi faVideo scandalo a Temptation Island Spagna: lei fa sesso con un tentatore, lui impazzisce in diretta

-

Speciale Grande Fratello1 anno fa

Speciale Grande Fratello1 anno faShaila del Grande Fratello: balzi da “Gatta” nei programmi Mediaset